「氷上の音楽」展会場からラジオの生中継が行われました。

2月7日午後5時すぎから、CBCラジオの「丹野みどりのよりどりっ!」という番組の中の1コーナーで、「氷上の音楽―フィギュア・スケートのプログラム曲―」の展示が紹介されました。当日は、ソチ五輪開会式直前ということで、オリンピックネタとして取り上げていただきました。実際には、フィギュア団体が開会式よりも前に始まっていて、羽生選手(男子シングル)の演技が行われ1位を獲得し、朝からニュースでかなり報道され、盛り上がっていました。

中継は、レポーターの方と技術サポートの方の2名で午後4時ごろから準備が行われました。まず、機材を中継場所に運び込み、アンテナやマイクをケーブルでつなぎ、会場での音声を放送局まで送信できるようにします。

それと並行して、どんな話をするのか打合せをしました。

そして、ペンをマイクに見立てて1度目のリハーサル。

話すことが多すぎて時間が足りなさそうなので、レポーターの方が時間内に収まるよう進行を書き直します。

また、中継で流すCDについても打合せをして、どのような段取りで、再生するかなどを決めました。

いよいよ本番。筆者も放送で話をするのは初めてなので、少し緊張しました。しかし、レポーターの方がうまくリードしてくださったので、何とか無事に約7分間の長丁場を乗り切ることができました。

途中で、展示に使用しているCDの音を放送にのせました。浅田選手がショートプログラムで使う曲の「ショパン:ノクターン 第2番 変ホ長調 作品9の2」を、これまた愛知の生んだ天才ピアノ少年牛田智大君の演奏録音でラジオのリスナーの皆さんに聴いていただきました。

放送後の記念撮影。

赤い服の方が、今回レポーター役の吉村史織さん、白い服の方が技術サポート役の中嶋絵美さん。中嶋さんも他の日には、レポーター役をすることがあるそうです。

(H.K)

「氷上の音楽―フィギュア・スケートのプログラム曲―」開催中です。

冬季オリンピックが2月7日にロシアのソチで開幕します。オリンピックの種目の中で特に注目度が高いのがフィギュア・スケートです。観る競技としてとても華やかで、音楽に乗って演技をするので、リズミカルな動きと鍛錬された技が織り込まれ、観衆を魅了します。

日本は、シングルでは男女とも3人ずつ代表を送り、団体戦の出場資格もあります。さらに、女子の3選手はいずれも地元愛知出身で現在の練習拠点も県内にあります。

アートライブラリーでは、音楽に関する資料を多く所蔵しています。地元ゆかりの選手が関係する競技で使われる楽曲を紹介することで、オリンピックを盛り上げるとともに、この機会に是非、アートライブラリーの豊富な録音資料を知っていただければと思っています。

浅田選手が今回のショートプログラムに使用する「ショパン:ノクターン 第2番変ホ長調」は、7シーズン前の16歳の少女のときに使った曲です。今度は同じ曲で、23歳の大人になって表現力に磨きのかかった演技を見せたいと言っていたのを何かの記事で見ました。今シーズンをスケート人生の集大成と位置付けている彼女のソチでのスケーティングに注目したいものです。なお、この楽曲は地元愛知の生んだ天才ピアノ少年牛田智大君の録音もありますので、他のピアニストの演奏と聴き比べるのもよいでしょう。

(C)David W. Carmichae

(C)David W. Carmichae

先日、NHKで浅田選手がニューヨークまで行って、元コーチで振付担当のタラソワさんとフリースケーティングに使う曲について相談をして、「ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番ハ短調」に決めたときの模様が放映されました。代表クラスになると、技の構成だけでなく、曲の選択にもいろんなエキスパートの助言を得ているのです。このシーンが示すように、フィギュア・スケートにおいて選曲がいかに大事であるかがうかがえます。

鈴木選手がフリーで使用する「オペラ座の怪人」は音楽の旋律ではなく、物語に強い関心があります。ファントム(怪人)役の長久保コーチの導きで、代表選考の全日本選手権の大舞台で、プリマドンナに成長したクリスティーヌ役を見事に演じきった鈴木選手の姿に感動をおぼえました。「オペラ座の怪人」のストーリー性が、試合のリンクの内外の状況と重なって見えたのは筆者だけではなかったと思います。この作品は、録音資料だけでなく映像資料も所蔵しています。

(C)David W. Carmichae

村上選手のようにシーズンの途中で使う曲を変更するケースもあります。今シーズンの前半、あまり調子が上がらなかったので、代表選考のかかった全日本選手権の直前にショートプログラムの曲を「川井郁子:ヴァイオリン・ミューズ」に変えました。それがどの程度影響したかわかりませんが、2位となり見事初代表の座をつかみました。

(C)Luu

(C)Luu

曲にまつわるエピソードをいくつか紹介しましたが、今回の展示のラインナップは、名曲が多いので音楽として聞いても楽しめます。しかし、どうせならスケーターの華麗な演技を想像しながら聴いて欲しいものです。アートライブラリーでプログラム曲を聴いて、本番のオリンピックで日本選手を応援しましょう。

なお、アートライブラリーは、注目の女子フィギュアが行われる時期に年に一度の特別整理休館に入ります。休館明けの3月7日(金)には展示内容のパワーアップを予定しており、特に日本人選手が金メダルを獲得したときは、金メダルデコレーションを計画しています。

また、今シーズンは、3月後半に世界選手権が7年ぶりに日本で開催されます。それまで本展示は続けますので、オリンピック後も是非ご覧ください。

なお、本展示は中日新聞の記事で紹介されました。

転載許諾番号 20140131-13836

(H.K)

ライブラリーにて、CDテーマ展示行っています。

アートライブラリーでは、現在、「あなたの一曲何ですか?」と題してCDのテーマ展示を行っています。

アンケートで利用者の皆様から「年末年始に聴きたくなる曲」というテーマで曲やコメントを募り、それらの曲を、寄せられたコメントとライブラリー所蔵のCD(ケース)とともに紹介しています。

↑こんな感じ。

約1か月の募集期間に100件近くの投稿がありました。皆様、ご協力ありがとうございました!

集まった曲はまさに十人十色で幅広く(やはり人気なのは第九)、コメントも曲に対する情熱的なものから温かい思い出話など、楽しい展示に仕上がりました。

展示開始時点ではひっそりとしていたスペースも今はにぎやかです。

展示されているCDは通常どおりご利用いただけます。忙しくて聴く時間がないよという方は、皆様からのコメントを読むだけでも興味深いので、是非お越しいただき、たくさんの曲と人との出会いをお楽しみください。

【展示場所】アートライブラリー カウンター、オーディオコーナー入口付近

【展示期間】2013(平成25)年1月14日(月・祝)まで

※2012(平成24)年12月28日(金)から2013(平成25)年1月3日(木)は休館します。

(ライブラリースタッフ A.U)

「音楽評論家・吉田秀和資料展」が開催中です。

音楽評論家の吉田秀和さんが去る5月22日に98歳で亡くなられました。現在、アートライブラリーでは、吉田さんの業績を偲び、著作・関連資料を展示しています。

吉田さんは、朝日新聞の「音楽展望」やレコード芸術などにクラシック音楽を中心に評論されました。また、NHK-FMでも「名曲の楽しみ」での解説で親しまれてきました。音楽評論というと堅苦しい、難解なイメージがありますが、吉田さんの文章はわかりやすく、本人の感じたことがダイレクトに伝わってくるような美しい名文でした。吉田さんの豊かな言葉によって音楽が好きになった、また、音楽の聴き方が変わったという方も多くいることでしょう(筆者もその一人です)。

吉田さんの音楽を聴く耳と感性は素晴らしく、その評論は多くの人から支持されました。グレン・グールドの素晴らしさを真っ先に伝えたのは吉田さんです。また、世紀の名ピアニストのホロビッツの初来日を聴いて「ひびのはいった骨董品」と率直に評し、話題を呼びました。また、若い優れた演奏家を多く世に紹介してきました。小沢征爾さんや中村紘子さんも吉田さんを大恩人としています(小沢征爾さんの追悼文も掲示しています。)

吉田さんが初めて芸文センターに来られたのは、平成5年10月20日のことです。愛知県芸術劇場大ホールでのウィーン・フォルクスオーパーによるオペレッタ「マリッツァ伯爵夫人」(カールマン作曲)を観劇するためです。この時、吉田さんとご夫人のバルバラさんをご案内したのが、当時の愛知県文化振興事業団課長補佐の田中民雄さんでした。田中さんはお二人をアートライブラリーにご案内した後、観劇しました。観劇後も食事をご一緒にされたということです。今回、その時の思い出をエッセイとして特別に寄稿していただき、会場に掲示しています。

貴重な証言ですので、是非ご覧ください。

また、吉田さんもその時の公演を新聞で評論し、会場についても言及しています。以下引用です。

「会場は愛知県芸術劇場大ホール。評判にたがわぬりっぱなもので、天井は高く、広々とした椅子、深い緋色のカーテン等々申し分ない。こんな豪華な会場に座って、オペレッタをきくのは初めてである。」(平成5年10月28日)

実は筆者も当日、大ホールでこの演目を観劇し、オペレッタの魅力にはまってしまったことを懐かしく思い出します。

展示資料は、吉田さん執筆の書籍や執筆記事掲載の雑誌をはじめ、批評したレコード・CD、館長を務めた水戸芸術館の資料や、吉田秀和賞(優れた芸術評論に贈られる賞)を受賞した評論家の書籍、吉田さんの訃報の新聞記事など多岐に渡っています。

また、1980年代からの『音楽展望』の新聞切り抜きを展示しています。これは、当センターの職員(音楽愛好家)が個人的にスクラップしてきたもので、大変貴重なものと言えましょう。

資料展は、7月29日(日)まで開催予定です。是非お立ち寄りください。

(A.M)

アートライブラリーでは、ただいま「龍」の展示を開催中です!

アートライブラリーでは、ただいま「龍」の展示を開催中です!

2012年は「辰年」ということもあり、東洋の龍や西洋のドラゴンに関する資料を集めました。

絵画資料はもちろん、雅楽や着物、ティアラなどの資料もありますよ。

迫力のある龍やドラゴンに関する資料がたくさん並んでいます。

展示期間は、2011年12月2日(金)から2012年1月末頃までなので、辰年になってからもご覧いただけます。

ぜひ、迫力のある龍の資料を手にとってご覧ください。

※アートライブラリーは2011年12月28日(水)から2012年1月3日(火)の年末年始の間お休みになります。

(ライブラリースタッフW.N)

「ポロック展関連資料展示」始まりました。

愛知県美術館にて、2011年11月11日(金)から2012年1月22日(日)まで開かれている「生誕100年 ジャクソン・ポロック展」の関連資料展示です。

では、正面から。

おすすめの本に簡単な紹介文をつけました。ぜひ、ご覧になってください。

ビデオの紹介です。 (地下2階アートプラザにて上映会を行っているビデオもあります。上映会以外の時間は、当館でご覧いただけます。)

(地下2階アートプラザにて上映会を行っているビデオもあります。上映会以外の時間は、当館でご覧いただけます。)

次は隣の棚へ。雑誌の紹介です。

右側には、ポロック展・担当学芸員が、執筆や訳した本を集めました。展覧会について執筆したものもご覧になってください。(写真下左)

入口正面の棚にも2冊あります。(写真下右)

続いての棚です。「抽象表現主義」の主な画家としてのポロック。

他の「抽象表現主義」の画家の本なども集めています。

ポロックに興味を持たれた方は、アートライブラリーに下見にぜひおいでください。

アートライブラリーでは、11/8(火)から1月末頃まで展示を行っています。

(ライブラリースタッフM.N)

アートライブラリー11月の新着図書・CD紹介

篠山紀信写真,世界文化社 2011年

(請求記号76912/Y86y/ 資料番号9110490998)

篠山紀信による写真と、プリンシパル吉田都のエッセイによる一冊です。

写真は、2008年の英国ロイヤルバレエ団日本公演から、2010年6月29日の同バレエ団での最後の舞台までのものを収録。巻末に収められた本人によるエッセイには、素直に感動します。家族や先生の言葉をよくきき、挫折から学び、与えられた幸運に挑戦する・・・。

経験した後得られることを、すべき時にすることは、大好きなことでも難しいことと思われます。

当館所蔵の吉田さんのフォトエッセイは、いずれも美しくおすすめです。

(アートライブラリースタッフ M.N)

ルネ・マルタン著 PHP研究所 2011年

(請求記号760.8/Ma53f 資料番号9110489843)

みなさんは、どんな時に音楽を聴きますか?

出勤途中の電車の中、テレビの中のBGM、あるいは就寝前のリラックスタイムに…。

いつの間にか私たちの生活の中に溶け込んでいる音楽たち。もはや、私たちと共に生きているといっても過言ではないでしょう。

では、クラシックはどうでしょうか?

やはり、音楽のなかでもとりわけ敷居が高い…と感じられる方が多いのかなと思います。

そんな方に是非読んで頂きたいのがこちら!

そんなことないよ!クラシックも普段聞いている音楽の仲間なんだ。だからもっと聴いて欲しい。

そう全身でアピールしているような本です。(装丁は渋めですが、なかなか激しいですよ)

著者は語ります。「音楽が本当に好きな人は、どんなジャンルの音楽でも、受入れられる。」

私にとっては強烈な一言でした。

この一冊で、音楽の、そして生活の幅がもっと広がるかもしれませんよ!是非ご一読ください。

(ライブラリースタッフM.Y)

富田芳和 著 ,武田ランダムハウスジャパン 2011年

(請求記号 721.8/TO72T/ 資料番号 9110490764)

写楽と名前を聞けばあの絵だなと、パッと思い浮かぶ人は多いでしょう。それほどまでに浮世絵師・東洲斎写楽の名前は日本だけでなく海外にも知られています。

しかし、どんな人物・生涯だったかについては、写楽は謎が多くあまり知られていません。

「謎の浮世絵師」写楽が役者の、とりわけ歌舞伎の人気俳優を描く過程はこうだったのではないか。と、同時に写楽の描いた浮世絵がビジネスとして成功するために誰と関わっていったのか、についても述べられています。

この本を読むと写楽が活躍していた時期が短いのも、納得できます。

(アートライブラリースタッフE.S)

ボブ佐久間作曲,編曲,指揮,名フィル・ポップス演奏

名古屋フィルハーモニー交響楽団 2003年

(請求記号A2*/サ 資料番号9310197782)

「名フィル・ポップスオーケストラ」。名古屋フィルハーモニー交響楽団ポップス部門のミュージックディレクターにボブ佐久間を迎え、1995年に活動を開始しました。和製ジョン・ウィリアムズとも呼ばれるボブ佐久間と、名フィル・ポップスの名演は毎回好評を博しています。

ご紹介するCDには、「花」をテーマにした曲が収録されています。また「愛の讃歌」やビートルズなど超有名曲も。録音が2002年なので9年前の作品なのですが、色あせることのない美しい演奏をお楽しみください。

(ライブラリースタッフA.U)

アートライブラリー10月の新着図書・CD紹介

アートライブラリー10月の新着図書・CDをご紹介します。

『ジョルジョ・モランディの手紙』

岡田温司 編, みすず書房 2011年

(請求記号 723F/Mo41j/ 資料番号 9110489807)

ジョルジョ・モランディは、20世紀のイタリアの画家です。

彼は、生まれ故郷のボローニャやグリッツァーナでその生涯で過ごし、国外に出ることは殆どありませんでした。

この本は、モランディが生前友人や知人たちとやり取りした手紙と、彼に関する評論やインタビュー、そして短い自伝などで構成されています。晩年のインタビューや4ページの自伝は、深く静かな彼の一端を知ることができ、とても興味深い内容です。

何度も描かれる『静物』と題された作品は、見れば見るほどに魅力を増してきます。是非、この本とあわせて展覧会カタログなどもご覧下さい。

(ライブラリースタッフT.T)

『フェルメールの光とラ・トゥールの焰 「闇」の西洋絵画史』

『フェルメールの光とラ・トゥールの焰 「闇」の西洋絵画史』

宮下規久朗著 小学館 2011年

(請求記号723.05/Mi83f 資料番号9110489790)

「光あれ」

旧約聖書では、神は闇に包まれた地上に、まず光をつくりました。

西洋の絵画で闇と光りがどのように描かれ、どんな意味を持っていたのか…。揺れるロウソクの焔が印象的なラ・トゥールと、窓から入る柔らかな光線を描くフェルメール。二人の画家を中心に、西洋絵画の光りと闇の変遷が生活習慣、時代背景、宗教観などをふまえて解説されています。図版が全てカラーなので、とてもわかりやすいですよ。

(ライブラリースタッフT.K)

『雅楽を聴く―響きの庭への誘い』

『雅楽を聴く―響きの庭への誘い』

寺内直子著 岩波書店 2011年

(請求記号768.2/Te65g 資料番号9110489960)

雅楽とはアジア諸国の楽と日本古楽の歌舞が混ざり合い生まれたものであり、1300年以上の歴史を持つ音楽です。

この本では、雅楽の過去から現代までの流れを基礎知識の説明とともに、現代の雅楽の5つの場(京都御所、春日大社の若宮おん祭り、大阪天王寺、宮内庁式部職楽部、国立劇場)を通して案内しています。

五感を通して聴く雅楽。ゆったりした時間が流れ、音風景が広がります。

アートライブラリーにも、雅楽のCDがあります。この本とともにお聴きください。

どんな音風景が広がるでしょうか?

(ライブラリースタッフE.I)

『ショパン&リスト エチュード集

『ショパン&リスト エチュード集

―プレイエル&エラールピアノによる―』

小倉貴久子フォルテピアノ 浜松市楽器博物館

コジマ録音 2010年

(請求記号C1シ/オ 資料番号9310197648)

今年生誕200年を迎えたフランツ・リストのCDです。演奏に使われたのは、浜松市楽器博物館が所蔵する19世紀パリを代表する2台のフォルテピアノ。ショパンとプレイエル。リストとエラール。二人が愛したそれぞれのピアノの音色の違いを、ぜひ聴き比べてみてください。そしてCDとともに、ピアノ演奏者小倉貴久子さんの著書『ピアノの歴史』 (河出書房新社 資料番号:9110477501)をご覧になってはいかがでしょうか。使用された2台のピアノの構造の違いについても、詳しく知ることができます。他にも見た目にも美しいたくさんのピアノの写真が掲載されており、お勧めです。 (ライブラリースタッフA.I)

アートライブラリー9月の新着図書・CD紹介

アートライブラリー9月の新着図書・CDをご紹介します。

『現代美術をみる技術』

『現代美術をみる技術』

江藤光紀著 東洋書店 2010年

(請求記号702.07/E78g 資料番号9110488470)

「技術がなければ現代美術はみれないのか」と身構えてしまうタイトルです。私などは、現代美術は雰囲気で楽しめばいいじゃないとも思うのですが、そういう人にこそこの本は最適かと。

読者は「ピカソから村上隆へ、ゲーテからサイードへ、ベートーヴェンからケージへ」とあるようにアート、思想、音楽の歴史をたどることになります。歴史的な流れを幅広い視点で見ることによって、それまでわからなかった現代美術も「みえてくる」でしょう。

雰囲気で楽しむのもいいけれど、本書を読んだらもう一歩、踏み出せるはずです。

(ライブラリースタッフA.U)

『音楽のカルチュラル・スタディーズ』

『音楽のカルチュラル・スタディーズ』

マーティン・クレイトンほか編

アルテス・パブリッシング 2011年

(請求記号760.4/O65a 資料番号9110489244)

音楽は従来、音楽理論や音楽史、音響学といった視点から研究されるものでした。しかし、その枠を超え、あらゆる文脈から音楽を捉えようとするのが、「音楽のカルチュラル・スタディーズ」です。ここでは「音楽がうるさいわけ」とか「なぜもうからないのに音楽家は減らないのか」等、刺激的なテーマが並びます。そして取り扱われる音楽はバッハ、民族音楽、エミネムなど多岐に渡ります。気付かないうちに私たち自身に刷り込まれた、“音楽とはこういうもの”という思い込みを打ち破ってくれる一冊です。

(ライブラリースタッフA.K)

『音楽の366日話題事典』

『音楽の366日話題事典』

朝川博著,水島昭男著 東京堂出版 2011年

(請求記号760.4/A84o 資料番号9110488560)

唱歌「一月一日」から、大晦日の定番ヨハン・シュトラウスの「こうもり」の話題まで。

この本では1年366日、それぞれの日にまつわる音楽の話題が紹介されています。

「みつばちの日」や「幽霊の日」など、音楽とは直接関わりのない記念日と関連付けた話題も興味深いです。

このような「366日本」は他にもあるかな?と、探して見つかったのがこちら↓の一冊。

『音楽・切手の366日』 平林敏彦著 薬事日報社 2006年

(請求記号:762.8/H63o 資料番号:9110457948)

366日の音楽に関わる事柄と共に、それにちなんだ美しいデザインの音楽切手を楽しめます。

(ライブラリースタッフA.I)

『伊福部昭ピアノ作品集 第2集』

『伊福部昭ピアノ作品集 第2集』

山田令子ほか演奏,ゼール音楽事務所,2010年

(請求記号C1イ/ヤ 資料番号9310197719)

「プロメテの火」全曲(2台ピアノ版)と「ピアノとオーケストラのためのリトミカ・オスティナータ」(第2ピアノ:オーケストラリダクション版)が収められている1枚です。

「プロメテの火」は1950年初演、ギリシャの神話時代が舞台のバレエ音楽。

2台ピアノ4手ですが、十分に情景が浮かび、迫力たっぷりです。重々しい雰囲気のなかで、底から響くような力強さが格好良くもあり、美しくもあります。

「ピアノとオーケストラのためのリトミカ・オスティナータ」は、原曲のオーケストラ版のCDも所蔵しておりますので、聴きくらべなどしてみてはいかがでしょうか。

(ライブラリースタッフW.N)

アートライブラリーで「ふんいきBGM特集」展示開催中!

アートライブラリーでは今「ふんいきBGM特集」展示を開催中です!

最近夢見が悪い、なんだか元気が出ない…そんな時はアートライブラリーで音楽を聴いてみませんか?「元気が出る曲」「心地よい眠りにつける曲」など、日常のさまざまな場面で聴いてほしい曲をご紹介しています。

やる気を出したい人には「元気が出る曲」を。アニーの「トゥモロー」やエルガーの「威風堂々」など、やるぞ!という気分になれる曲をたくさんご用意しています。

「リラックスできる曲」では宮沢賢治の銀河鉄道の夜をテーマにした「組曲銀河鉄道の夜」などをご紹介。ジョバンニとカムパネルラが旅した夜空に想いを馳せてください。サティの「ジュ・トゥ・ヴ」もおすすめです。

まだまだ暑い日も多いので「背筋がゾッとする曲」で涼しくなるのも良いのでは?ミュージカルスウィーニー・トッドのサウンドトラックや、ショスタコーヴィチの交響曲13番、14番なんていかがでしょう。

ちなみに展示を担当した私のお気に入りは「心地よい眠りにつける曲」でご紹介している

↓ のふたつ。藤枝守さんのCDと、大萩康司さんのCDです。良い夢が見られそう。

その他にも、「朝に聴きたい爽やかな曲」「夜に聴きたいムーディな曲」をご用意しています。

クラシックに限らずジャズ、ミュージカル、映画音楽など幅広くご紹介していますので、普段聴かないジャンルのCDも手にとってみてくださいね!

(ライブラリースタッフT.K)

アートライブラリー8月の新着図書・CD紹介

アートライブラリー8月の新着図書・CDをご紹介します。

『すぐわかる産地別やきものの見わけ方』

『すぐわかる産地別やきものの見わけ方』

佐々木秀憲 監修 東京美術 2010年

(請求記号751/Su49t 資料番号9110487983)

食卓を彩るものとしては、第一に、野菜やお肉、魚やお米などの食材でしょうか。しかし、忘れてはならないものがあります。それらを引き立てる、食器です。観るものをひきつけるような食卓の上には、必ず、素晴らしい器の存在がつき物でしょう。

この本は、初心者でも分かりやすく解説されたやきもの入門書です。それぞれの器の特徴や美しさがこと細かく紹介されています。

類を見ない、カラフルな渦に吸い込まれそうな耀彩鉢、「創生」、まるで切り取られた風景を映し出しているような繊細なタッチで描かれる色絵金彩風景文皿など、魅力あふれるやきものたちがたっぷり。また巻末には、やきものが出来るまでの工程を、分かりやすく図で説明されていたり、用語解説が載っていたりと、まさに至れり尽くせりな内容となっています。

少しでも、陶芸に興味を持たれた方は、是非、本書をご覧下さい。

(ライブラリースタッフM.Y)

『古くて美しいもの』

『古くて美しいもの』

関 美香著,平凡社 2010年

(請求記号 756.8/Se24f 資料番号9110488550)

もしも自分の手元に「古美術」と呼ばれるものがあったとしたら。

古美術だから身構えてしまう、丁寧に扱う、大切にしまっておく。その考え方や気持ちは大切ですし、私もそうします。

ですが本書では著者や古美術を蒐集している人が、実際に手に入れたものを。例えば埴輪や土器を部屋に飾る。器や壺を、花を生ける道具として実際に使った様子が紹介されています。また、それ以外の古美術品や取り扱い方、ちょっとした歴史も読みやすく書かれているので、入門書としてもどうぞ。

(ライブラリースタッフE.S)

『かたち・機能のデザイン事典』

『かたち・機能のデザイン事典』

高木隆司編集委員長,丸善出版 2011年

(請求記号R75703/Ka81m/ 資料番号9110488274)

「デザイン事典」です。事典ですが、パッと開いて、読んで、楽しんでもらえそうです。

私たちの周りは、色々な「かたち」であふれています。

本書では、「かたち」と、それに必要な「科学的」「技術的」「文化的」3つの視点、その間の関わり方を「機能」とし、「3つの視点」の重要性、「かたち」と「機能」の関連を、図版を交えて解説しています。(詳しくはカバーの説明をご覧ください。)スツールの構造(線織面)、畳の間(敷き方)、折り紙工学(ジーンズの膝の裏の皺もここに。)など、身近なことにも発見が!

事典(参考図書)なので新刊の棚には並びませんが、見つけてくださいね。(ご案内も致します。)

(アートライブラリースタッフ M.N)

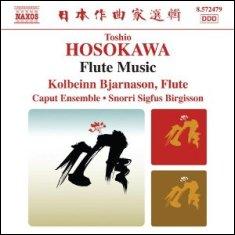

こちらはCDです。

『細川俊夫 フルート作品集』

『細川俊夫 フルート作品集』

コルベイン・ビャルナソンほか演奏,NAXOS 2010年

(請求記号C6ホ//* 資料番号9310197530)

日本人作曲家、細川俊夫さんのフルート曲を集めたCDです。

かすれた音や無音の”間”など、日本の美学が音楽に反映されています。

和楽器を西洋音楽に組み入れた作品(例えば、琵琶・尺八・オーケストラで演奏される武満徹作曲ノヴェンバー・ステップスなど)とは違い、西洋の楽器と演奏者だけで、日本的な響きが作り上げられており、不思議な感覚に陥ります。

1曲目の「垂直の歌 I 」は楽譜も所蔵しています。日本の音空間を視覚的に捉えることができ、こちらも興味深いです。

(ライブラリースタッフA.K)

芸術家の本を通して東北に触れてみませんか?

ライブラリーでは、現在「東北ゆかりの芸術家たち」というテーマで展示を行っています。

この展示は愛知芸術文化センターの「東北復興支援ウィーク」に関連しての企画。

ライブラリーでは東北(被災地の茨城県を含む)にゆかりのある作家、10名の本を集めました!

今回取り上げた10名は、全て愛知県美術館が作品を所蔵している作家たちです。

青森:工藤 哲巳

青森:工藤 哲巳

岩手:舟越 保武

松本 竣介

萬 鐵五郎

百瀬 寿

宮城:佐藤 忠良

福島:斎藤 清

茨城:中村 彝

横山 大観

菱田 春草

美術館学芸員による各作家の紹介文も掲示しています。

足を止めてじっくりご覧になっている方もいらっしゃるようですね。

展示台には、計40冊もの本が並んでいます。普段は書庫に入っている本も多数展示中。

期間は7月20日(水)から8月14日(日)までです。この機会に是非、ご覧ください。

(ライブラリースタッフA.I、A.U、W.N)

アートライブラリー7月の新着図書・CD紹介

アートライブラリー7月の新着図書・CDをご紹介します。

『花と果実の美術館』

小林頼子 著 八坂書房 2010年

(請求記号704/Ko12h/ 資料番号9110487849)

美術作品に描かれた花や果実や樹木を、キリスト教、ギリシャ神話、美術史など参考にしながら、解説しています。

取り上げている美術作品は、年代、和洋を問わず様々です。

佐竹曙山の《燕子花にナイフ図》は非常に興味深い作品ですし、ミュシャの《椿姫》を一度はご覧になったことがあるかもしれません。

中には、オリーブがデザインされている国連旗や、月桂樹と聞いたら思い出す有名な日本酒のパッケージも紹介されています。

美術や植物がお好きな方はもちろんですが、これまでとは違う視点で、美術作品を楽しむきっかけになりますよ。

(ライブラリースタッフT.T)

『アール・デコ建築』

吉田鋼市著 河出書房新社 2010年

(請求記号 523/Y86z 資料番号 9110487553)

アール・デコ建築といえば、何を連想しますか?

おしゃれでモダン、ヨーロッパの香りのする建物、第1次大戦と第2次大戦の間の短い平和な時のちょっと贅沢な建築・・・私にとってのイメージはそのようなものでした。

この本は各地域のアール・デコ建築を写真とともに紹介しています。

ヨーロッパ、北米、中南米、アジア、北アフリカ・・・すべてアール・デコ調なのに、なんとなくその国の雰囲気が漂う建築。私が想像する以上にアール・デコ建築は各地域に密着し、多様性をもったものでした。

この本で、そのような各国のアール・デコ建築巡りをしてみませんか。

(ライブラリースタッフE.I)

『展覧会カタログ案内』

中嶋大介著 ブルース・インターアクションズ 2010年

(請求記号7069/N34t 資料番号9110487867)

ユニークな造本、鮮明な図版。その美しさやこだわりは、一般書籍にはマネできません。

この本は、まるで展覧会カタログの展覧会。美術、写真、建築…さまざまな分野のカタログが紹介されています。カタログ自体が作品と言える芸術性の高いカタログから、まるでお弁当箱に見えるおもしろカタログまで。カタログの制作に携わる人達へのインタビューも興味深いです。

ちなみに、世界一分厚い!?カタログとして紹介されている「大竹伸朗 全景1955-2006」は当館にあります。実物で厚みを確かめてみるのはいかがでしょう。

(ライブラリースタッフT.K)

最後はCDです。

『モーツァルト&メンデルスゾーン 弦楽五重奏曲』

愛・知・芸術のもり弦楽五重奏団 コジマ録音 2011年

(請求記号 Bモ//ア 資料番号 9310197568)

このCDの演奏者である「愛・知・芸術のもり弦楽五重奏団」はいったいどんな集団なのだろう? と、私自身も疑問に思ったので、ご紹介させていただきます。

実はこのCDの演奏者の方々、愛知県立芸術大学にて弦楽器のコースで教えている人ばかり。演奏会のCDは幾つかありますが、教授陣によるものは変わっているのかな? と、いうことで取り上げてみました。

曲目はモーツァルト・メンデルスゾーンのそれぞれが作曲した弦楽五重奏曲ですが、メンデルスゾーンの曲目に関してはダーフィト版という、珍しいものを用いての演奏なので、興味をもたれましたら是非お聞きください。

(ライブラリースタッフ E.S)

子供のためのシェイクスピアカンパニーによる「冬物語」関連展示の紹介です。

8/27(土)、8/28(日)公演・子供のためのシェイクスピアカンパニーによる「冬物語」関連展示の紹介です。

場所は、アートライブラリー中央展示スペースの正面裏側になります。

「冬物語」を集めました。

「ロマンス劇」と「ロマンス劇」関連資料を集めました。

「シェイクスピア」に関する図書です。

展示期間は、7/2(土)から9月中旬までの予定なので、公演前に予習をしてもよし、公演後、余韻に浸るもよしです。もちろん、公演に行けない!といった方など、どなたでも手に取ってご覧いただけます。

ぜひ一度お立ち寄りください。

(アートライブラリースタッフ W.N)

「この曲知ってる!」がいっぱいです。

アートライブラリーではただいま、

「どこかできいたクラシック音楽」をテーマに展示を行っています。

テレビ番組やCM、イベントのBGMなどでよく用いられる音楽を60曲以上集めました。

一例をご紹介すると、

などなどです。

展示されているCDはすべて館内でお聴きいただけます。

再生開始と同時にガツンとくる「カルミナ・ブラーナ」や、

まだお盆も来ていないのに、早くもお正月気分に浸れる「春の海」、

“2011年宇宙の旅”に出た、宇宙飛行士古川さんを思って聴く、

「ツァラトゥストラはかく語りき」など、楽しみ方はいろいろです。

なんとなく気になっていたあの曲、これまで聞き流してしまっていたあの曲を、

この機会にじっくり聴いてみませんか?

(ライブラリースタッフA.K)

アートライブラリー6月の新着図書・CD紹介

アートライブラリー6月の新着図書・CDをご紹介します。

『ジョゼフ・コーネル 箱の中のユートピア』

デボラ・ソロモン著 白水社 2011年

(請求記号 719/C88s 資料番号 9110495911)

この手作りの木箱に、何故どうしようもなく惹かれるのでしょう。

箱の中に古い書物の切り抜きやビー玉など、一見がらくたの寄せ集め。しかしそこには静謐な秩序が存在し、閉じられた空間を幸福とさえ感じるのです。

本書は伝記です。コーネルのひっそりとした生涯は、読んでいてワクワクするようなタイプのものではないかもしれません。しかし彼に寄り添うかのように親密に記された512頁は読み応え充分です。

作品をカラー図版で見たい!という方は、展覧会のカタログ等もご利用ください。

(ライブラリースタッフA.U)

『ようこそオペラ! ビギナーズ鑑賞ガイド』

加藤浩子著 春秋社 2011年

(請求記号766.1/Ka86y 資料番号9110495813)

オペラに興味はあるけれど「まず何から観たらいいの?」それが分からない…

また、「何を着て観に行けばいいの?」「拍手のタイミングは?」

この本は、そんな初心者ならではの疑問に答えてくれます。「オペラって何?」というところからはじまり、初めての人におすすめの演目紹介や、歌手、指揮者、演出家で見るオペラの楽しみ方、オペラの歴史、国内外の劇場での鑑賞のコツなど、内容はもりだくさんです。

合間にはさまれた「オペラこぼれ話」も楽しく、読めばいっそうオペラを観たいという気持ちが高まることと思います。

(ライブラリースタッフA.I)

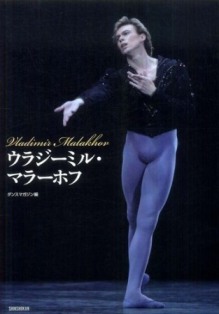

『ウラジーミル・マラーホフ』

ダンスマガジン編 株式会社 新書館 2011年

(請求記号769.38/ Ma39u 資料番号9110495958)

バレエダンサーであり、芸術監督であり、コリオグラファーとしても活躍するウラジーミル・マラーホフの半生を収めた1冊。カラーの写真も沢山載っていて、中でも「コート」の写真は本当に空中を移動しているよう・・・。また、読み進めていくとマラーホフの才能だけではなく、人柄にも魅力を感じることができます。

この1冊を読み終えたとき、より一層ウラジーミル・マラーホフに魅了されてしまうでしょう。踊っているマラーホフを見たい!ということであれば、マラーホフの映像資料も何点か所蔵しておりますので、是非ご覧下さい。

(ライブラリースタッフW.N)

こちらはCDです。

『皇帝のビウェラ・市民のリュート NARVAEZ vs NEWSIDLER』

櫻田亨ビウェラ・リュート ワオンレコード 2010年

(請求記号C4ナ/サ 資料番号9310197156)

タイトルは対戦方式。不穏な雰囲気が醸し出されていますが、ご安心を。

中身を聴いて頂ければ、二つの楽器のそれぞれの良さが引き出された、心地よいメロディーを感じて頂ける穏やかなCDとなっております。

二人の作曲家が作曲したヴィエラとリュートの音色は、どちらも素朴でどこか哀愁漂う美しい旋律を奏でています。

市民のリュートは、そう言われる所以か、より温かみがあり、昼下がり、芝生でひと休みするイメージがたっぷりな楽曲を収録。(個人的な想像ですが…)

一方、皇帝のヴィエラは、ひとつひとつの音がはじけるように、すっきりと聴こえてきます。

はっきりとした物言い、そして時には優しさをも覗かせる、さすがは皇帝!と言わんばかりの音質です。

どちらの楽器も、どちらの楽曲も心を落ち着かせてくれ、和みます。是非、お試し下さいませ。

(ライブラリースタッフM.Y)

6/10(金)より始まった、2つの上映会に関連する展示です。

テーマ上映会では、バスター・キートン、D.W.グリフィスの1910年代-1920年代の作品や、愛知芸術文化センター・オリジナル映像作品より現代の作品が上映されています。

上映会で、ご覧になることが難しい方。

アートライブラリーでもご覧いただける作品もございます。ぜひお立ち寄り下さい。

↑先日の上映会で見逃してしまった!という作品も用意しております。

次の上映会へ行けないなあ・・・という方もご安心ください。観られるものもありますよ♪

↑バスター・キートンに関する作品などを紹介したスペース。

↑雑誌の記事や過去のカタログで関連するものも紹介。

展示スペースに置かれていても、貸出しができることをご存知ですか?

バーコードの横を見てくださいね。「貸出可」という青い文字のシールが貼ってあれば、貸出しできますのでカウンターまで!お好きな場所で、ゆっくり読んでくださいね。

雨が続く季節に入りましたね。

晴れの日には他の事にあてる時間を、映画鑑賞や読書の時間に贅沢にあててみてはいかがでしょう?

お待ちしております。

アートライブラリーM.N

アートライブラリー5月の新着図書紹介 第2弾

アートライブラリー5月の新着図書紹介第2弾です。

『Ceramic Works』

奈良美智著 フォイル 2010年

(請求記号723N/N51s 資料番号9110494745

奈良美智さんの陶器による作品集です。壷やお皿になった、下膨れの子どもたちはドローイングで見るよりも表情が柔らかく感じられます。土という素材のなせる業でしょうか。正面からだけでなく横顔を見ることができるのも立体作品ならでは。丸くなめらかなおでこや頬に見とれてしまいます。

美術手帖の2010年7月号には小山登美夫ギャラリーで行われた「セラミックワークス展」の様子が掲載されていますので、合わせててどうぞ。

『扉を開ける』

島袋道浩 著 東京 リトルモア 2010年

(請求記号719/Sh35t 資料番号9110494709)

あいちトリエンナーレに参加された島袋道浩さんの本です。名古屋市美術館で作品をご覧になった方も多いのではないでしょうか。タコを捕まえて東京につれてくる「そしてタコに東京観光を贈ることにした」や、トマトを北斗七星の位置に置いた「トマト七星」などついつい吹きださずには居られないプロジェクトがたくさん。ひとりで読むのは耐えられません。きっと誰かに見せたくなりますよ。

ちなみに、表紙は人型の凧を飛ばした「飛ぶ私」という作品。直立の人が空に浮いている様はユーモラスながらどこか不気味です。

(ライブラリースタッフT.K)

アートライブラリー5月の新着図書・CD紹介

アートライブラリー5月の新着図書・CDをご紹介します。

『音楽の生まれるとき―作曲と演奏の現場』

井阪紘、西村朗 著, 春秋社 2010年

(請求記号760.9/I68o 資料番号9110494683)

クラシック音楽の録音を手がける、レコード・プロデューサーの井阪紘さんと作曲家西村朗さんの対談集です。ブルックナーの交響曲を録音したときのエピソードや、井阪さんが始めた草津音楽祭についての苦労話、現代音楽についてなど、盛りだくさんの内容となっています。大儲けとはいかないクラシック音楽をビジネスとして成立させ、かつ作品作りには妥協を許さない、その情熱と手腕にはただただ驚かされるばかりです。

本の内容が濃すぎて要約できません。ぜひ一度手にとって読んでみて下さい。

(ライブラリースタッフA.K)

こちらはCDです。

『女学生 ワルツとポルカ集』

ワルトトイフェル作曲,ウィリー・ボスコフスキー指揮,モンテ・カルロ国立歌劇場管弦楽団演奏

東芝EMI(制作)新星堂(発売)1992年

(請求記号A2ワ//ホ 資料番号9310196936)

舞踊音楽の作曲家、ワルトトイフェルのCDです。しばしば耳にする「スケータース・ワルツ」も収録されています。綺麗なドレスを着た人々の優雅な舞踏会や、天気の良いはらっぱで人々が踊る風景が浮かぶ1枚。

この紹介を書くために聴いていると、他のスタッフから「運動会の音楽みたい。」と言われた曲も。(納得!)

リズムやメロディーがストレートに心地よく、爽やかなので、梅雨のお洗濯の時に最適だ♪と思いました。

(ライブラリースタッフM.N)

この他にも、たくさんの本やCDが入ってきています。ぜひご来館下さい。

「生誕200年リスト」展示始めました♪

今年は、ピアニストであり、作曲家であるフランツ・リスト生誕200年の年にあたります。

そこでアートライブラリーでは、リストに関する、本・映像・CDを集めてみました。

リストと、何らかの関わりのあった人達の本も集めています。

リストとは、どんなひとだったのでしょう?

下の写真の左側は、リストに関する本。右側は、リストとハンガリーとの関係に関する本。

左より、少年時代の師の本、親交のあったワーグナーの本と、実娘でワーグナーの妻でもあるコジマの本。

そして、お互いにピアニストとして意識していたと思われる、クララ・シューマンの本。

左より、リストといえばピアノの本、リストの属するロマン派の本♪

お時間がありましたら、CD(上)や映像(下)もお楽しみ下さい♪

雑誌・映像・CDは館内でご利用くださいね。他の本は全て借りられます。

小さなスペースでごちゃっと集めてありますが、ご来館の際はぜひお立ち寄りくださいませ。

展示期間は4/20(水)より5/31(火)ごろの予定です。

アートライブラリー M.N

アートライブラリー4月の新着図書・CD紹介

アートライブラリー4月の新着紹介です。まずは2月に小ホールで公演をされた近藤良平さんの本から。

『近藤良平という生き方』

近藤良平 著 エンターブレイン 2010年

(請求記号 76912/Ko73k/ 資料番号 9110487070)

大活躍の近藤良平さんの著書です。

テレビで観た、印象に残る風貌とパフォーマンスや、穏やかな口調と笑顔に興味があったので、手に取ることに。

古い写真、出逢ってきた人々の証言、放浪時代のメモ、妻・燈子さんのインタビュー・・・。今の自分に至るまでの歴史を、できるだけ集めました!というサービス満点さが、パフォーマンスの楽しさに通ずるように思います。

ほぼ対談スタイルでまとめられていますが、紀行記も含まれていて満足の一冊ですよ♪

(アートライブラリースタッフ M.N)

『まねぶ美術史』

森村泰昌 著 赤々舎 2010年

(請求記号 T702.16/Mo56t/2010 資料番号9110487221)

「まねぶ、とは、学び、真似ることである。」

恥ずかしいことですが、この本と出会うまで、知らずにいた言葉でした。

この本は全ての作品を通して、まさにその「まねぶ」ことの意義を問うているようです。

見よう見まねでやってみる、そしてそれらを習得し、自分のオリジナリティーを盛り込む。そうすることで、自分の人生が輝かしいものになる。そんな思いが込められているように感じました。私も早速、目一杯経験して、目一杯盗んでいき、自分らしさを出していきたいと思います。

今まで「まねぶ」をご存知でなかった、知ってはいたけれど実行していなかった、という皆様。是非この本を通じて、「まねぶ」ことを意識し、これからの自分史に磨きをかけていきませんか?

(ライブラリースタッフM.Y)

『コリオレイナス』

シェイクスピア 著 筑摩書房 2007年

(請求記号932/SH12S/14 資料番号9110487150)

数々の演劇作品を執筆してきたシェイクスピアで、中でも一番有名なのは「ロミオとジュリエット」でしょう。それ以外の作品も気軽に読んでみよう!という場合にオススメしたいのが文庫本サイズのものです。コリオレイナス以外にも「お気に召すまま」、「恋の骨折り損」、「から騒ぎ」、「冬物語」、「ヘンリー六世」、「じゃじゃ馬馴らし」が文庫本サイズで新しく入ってきました。

せっかくの新着本なので1ヶ月間新着本の棚に置きます。その後は書庫にしまわれますので館内で読んでみたい、または借りていきたいという場合はカウンターにてお申し込み下さい。

(ライブラリースタッフE.S)

最後にCDのご紹介です。

『ヘンレ版によるソナチネ・アルバム 第2巻 古典』

上野 真(ピアノ) オクタヴィア・レコード 2010年(資料番号:931019680)

ピアノを習ったことのある人が一度は耳にしたことがある「ソナチネ・アルバム」このCDはヘンレ版のソナチネ・アルバム原典版からの演奏です。第2巻は「古典派」となっており、ハイドンからクーラウまでの作品が演奏されています。

今、ピアノを習っている人が聴くのはもちろんですが、私がお勧めしたいのは、今はピアノから離れている人たちにです。このCDを聴きもう一度ピアノを弾いてみませんか。

私も聴いているうちにピアノをもう一度習いたくなってきました。

なお、アートライブラリーには、全音出版社の「ソナチネ・アルバム」のCDもあります。

この2つを聴き比べるのもおすすめです。

(ライブラリースタッフE.I)

アートライブラリー3月の新着図書・CD紹介

今月も新着図書・CDをご紹介します。まずはゴッホの本から。

『ゴッホの宇宙(そら)』

小林英樹著 中央公論新社 2010年出版

(請求記号723F/G571k 資料番号9110486921)

著者の小林英樹氏は、現在愛知県立芸術大学教授、そして昨年秋に行われた同大学によるサテライト講座で講師を務められた方です。直接お話を聞かれた方もいるかもしれませんね。画家に寄り添った視点や研究は、画家ゴッホへの愛情と情熱から生まれるもの。本書でも図版は見開き二頁で掲載しない、部分図にしない等細やかな気遣いがされています。

没後120年の展覧会で大きな話題となっているゴッホ。ライブラリーで予習・復習をしていきませんか?

(ライブラリースタッフA.U)

『「怖い絵」で人間を読む』

中野 京子著 日本放送出版協会 2010年8月出版

(請求記号723/N39k 資料番号9110487114)

「怖い」と聞くと、かえって興味を引かれ、知らずにはいられなくなってしまうのは何故なのでしょうか…?アートライブラリーでもよく利用されている図書、『怖い絵』シリーズ著者の新たな本が入りました。本書を読み進めながら、名画が描かれた背景を知っていくことで、「憎悪」「狂気」「喪失」…など、それまでは見えていなかった絵の裏側にある様々な「怖さ」に気が付くことができる1冊です。

(ライブラリースタッフA.I)

『バイオリニストに花束を』

鶴我裕子著 中央公論新社 2010年出版

(請求記号 7621/Ts84b 資料番号9110486860)

元N響バイオリニストの鶴我裕子さんのエッセイです。

オーケストラで演奏するバイオリニストってどんな人?特別な人?

この本はふだん知ることのないバイオリニストの本音が満載のエッセイです。

N響とは… 指揮者とは… ソリストとは…

オーケストラの内側からしかわからない姿が載っています。ぜひ一読してください。

なお、一作目の『バイオリニストは肩が凝る』も当館にはあります。

こちらも併せて読むことをおすすめします。

(ライブラリースタッフE.I)

最後はCDです。

愛知県美術館で開催中の「カンディンスキーと青騎士」展にちなんで、シェーンベルクのCDをご紹介します。

『シェーンベルク:ピアノ独奏作品集』

アルノルト・シェーンベルク作曲,ピーター・サーキンピアノ 2009年発売,

アルカナ製作,マーキュリー発売

(資料番号 9310196515)

カンディンスキーがシェーンベルクのコンサートで聴いた「三つのピアノ曲」を収録。このコンサートに感動したカンディンスキーが描いたのが「印象III(コンサート)」です。

ひそやかな調子のなかに突如響く高音、不協和音。めまぐるしく転がるピアニストの手・・・。無調の音楽の型破りな調べに、心を乱されつつも逃れられません。何も考えずに、とにかく聴いてみてください。

ちなみに、シェーンベルクは画家としても活動していました。ジャケットの絵は自画像です。

(ライブラリースタッフT.K)

このほかにも新しい本やCDが入ってきています。

アートライブラリーでは「カンディンスキーと青騎士」展関連展示も行っていますので、展覧会にお越しの際は、ぜひお立ち寄り下さいね。

「生誕500年 G・ヴァザーリ」展示始めました。

整理休館日の間に、入れ替えた展示の紹介です。

↑始めに「生誕500年 G・ヴァザーリ」(場所★入口右)

ジョルジョ・ヴァザーリは、ダヴィンチ、ミケランジェロ、ラファエロ・・・同じ時代を生きた名だたる多くの美術家と関わり、それを書物に残した人物としても有名です。

↑こちらが、ヴァザーリ著の評伝たちです。

同じ時代を生きたヴァザーリの評伝ですから、書かれた美術家達の想像も膨らみます。

↑こちらは、映像資料(LD・ビデオ)を除き、全て貸出できますので、家でもゆっくり読むことができます。

最上段には、左より映像資料(LD)の紹介、ヴァザーリ著の評伝たち、ルネッサンスに関する本、ウフィツィ美術館(ヴァザーリ設計の建造物)に関する本。

2段目は、左よりイタリアの建造物・北イタリア&フィレンツェに関する本、フレスコ画など。

最下段は、ルネッサンスに関する本の他さまざま、です。

↑こちらは、名曲や著名人によるナレーションを聴きながら、ウフィツィ美術館をはじめ、フィレンツェルネサンスを楽しむことができる、LD&ビデオ♪席が空いていたら、ぜひご覧くださいね。

↑右側には、館内でご覧いただける本や雑誌を用意致しました。

ヴァザーリの絵画、素描など収められた展覧会カタログ、有名な「ヴァザーリ回廊」(ヴァザーリ設計)の写真などご覧いただけます。国立西洋美術館(東京)に所蔵されている絵画もあります。

←ALLカラーで楽しくご覧いただける雑誌!

←ALLカラーで楽しくご覧いただける雑誌!

ぜひ手に取ってみてくださいね。色んな美術館の魅力が凝縮されています。

今尚、この時代の美術家などについての参考書となっている、ヴァザーリの著書たち。500年というすごい数字を機会に、楽しんでいただけると何よりです。

展示の終了時期は今のところ未定です。お立ち寄りの際はぜひのぞいてください。

(アートライブラリー M.N)

アートライブラリー1月の新着図書・CD紹介

新年初の新着図書・CD紹介です。今年もアートライブラリーをよろしくお願いします。

アートライブラリーの本と一緒に、こたつでぬくぬくいかがですか?

まずはCDからご紹介です。あ、CDはアートライブラリーに聞きに来てくださいね!

『ブラームス:ヴァイオリン・ソナタ集〈全曲〉』

ヨハネス・ブラームス 作曲、竹澤恭子[ヴァイオリン]、イタマール・ゴラン[ピアノ]

ソニー・ミュージック・ジャパン・インターナショナル 2009年発売

(請求記号C3フ//タ 資料番号9310196711)

世界的ヴァイオリニスト竹澤恭子による、ブラームスのヴァイオリン・ソナタ全集。骨太な演奏から繊細な演奏までこなす幅広い表現力と確かな技巧。また自身が敬愛するというブラームスへの想いがほとばしるよう。近年、結婚・出産をされたそうで、より円熟味の増した豊かな音楽の世界に浸れることでしょう。

このような素晴らしい演奏家が愛知出身だなんて、誇らしい気持ちになりますね。ここアートライブラリー利用者からも世界的音楽家が生まれるかも?

(ライブラリースタッフA.U)

次からは本のご紹介です。

『やさしく読める作曲家の物語』

栗原千種 文,小倉正巳 絵 株式会社ヤマハミュージックメディア 2010年出版

(請求記号7623/Ku61y 資料番号9110486135)

この図書は、タイトル通りまさしくやさしく、そして暖かな四篇のミュッジックストーリー集です。序曲(イントロダクション)から始まり、第一楽章にモーツァルト、第二楽章にベートーベン、第三楽章にショパン、第四楽章にドビュッシーと、四人の大作曲家の半生がイラストと文章で分かりやすく描かれています。

彼らの壮絶なる物語は、何故だかこの本で読むと、ふんわりと柔らかな気持ちになれるので不思議なものです。また、彼らの音楽を共に聴きたくなるのもこの本の魅力かもしれません。

四人の大作曲家の生涯をご存知の方も、ご存知でない方も、是非この本を通じて彼らの人生の歩みをご堪能下さればと思います。

(ライブラリースタッフM.Y)

『新実徳英の作曲入門』

新実徳英 著, 音楽之友社 2010年出版

(請求記号761.8/N72n 資料番号9110485989)

作曲家というのは完璧なメロディが頭の中に突然降って沸いてくるものだと思っていました。しかし必ずしもそうではなく、むしろ頭に浮かんだメロディを磨き上げる力が問われる職業なのだと教えられた一冊です。

「古典に学ぶ」と題し、バッハやショパンなど大作曲家たちの音楽について解説されているほか、作曲家である著者新実さん自身の作品を元に、曲が出来上がるまでのプロセスが紹介されています。「何気ない音符ひとつにも大きな意味がこめられている」と知ってはいるけれど、実感がわかないなあという方におすすめです。

なお、著者の新実徳英さんは愛知県出身で、愛知県文化振興事業団のプロデュースオペラ「白鳥」(2005年初演)を作曲するなど、当センターにも関わりのある方です。

(ライブラリースタッフA.K)

『図説浮世絵に見る日本の二十四節気』

藤原千恵子編,河出書房新社 2010年出版

(請求記号7218/Z8K 資料番号9110486162)

カレンダーにも記載されており、普段目にする機会の多い「立春」、「夏至」、「立秋」、「冬至」も、元々は二十四節気と呼ばれるものです。

「二十四節気って何?」と、疑問に思っても大丈夫。この本では、まず二十四節気についての解説から始まります。タイトルに「浮世絵に見る」と書かれているだけあって、様々な季節の頃の浮世絵が色鮮やかに、どんな様子を表しているかも記載されているので、初めて見る言葉が出てきてもご心配なく。浮世絵が描かれた頃の、それぞれの季節に合わせた生活・過ごし方などを垣間見ることが出来ます。

現代のように便利な道具が無かった時代、どうしていたのか? その疑問が少し解決するかもしれませんよ。

(ライブラリースタッフE.S)

『テキスタイルパターンの謎を知る』

クライブ・エドワーズ著,桑平幸子訳 ガイアブックス 産調出版(発売)2010出版

(請求記号 753/E25t/ 資料番号 9110486082)

私たちは、色々な「テキスタイルパターン」(布地の模様?本書より)に囲まれた生活をしています。衣服・インテリアなどのように、身近なかたちで関わり、そこには歴史があります。

本書では、模様を分類し、そして、細分化してゆきます・・? ご覧になるとわかるのですが、この本は趣味の本であるとともに、参考書でもあります。

コンパクトサイズですが、フルカラーでギュッと濃縮。お馴染みの模様も、意味や歴史を知ると、より惹かれることと思われます。

★昆虫模様のレースやビロード、コーヒー豆柄のシルクなど、美しくて感動します。

(アートライブラリースタッフ M.N)

アートライブラリー12月の新着図書紹介

12月はイベントが多くて、気が急いてしまいますね。

こんな時こそゆっくりとCDを聴きながら本でも読んで、一息ついてみてはいかがでしょう。

アートライブラリーには今月も新しいCDや本が入ってきています。

まずは今年生誕200年のショパンのCDからご紹介です。

『ショパニッシモ 1』

Fryderyk CHOPIN作曲,河合優子ピアノ,

イマジンベストコレクション 2006年発売

(請求記号C1シ//カ 資料番号9310196560)

アートライブラリーでは、現在ショパン展を開催中です。

図書やCDのほか、普段は書庫に隠れている楽譜、ヤン・エキエル編纂「ショパン・ナショナル・エディション」なども展示中ですが、今月は新たに、そのナショナル・エディションに基づく演奏のライブ録音CDが入りましたのでお知らせします。

愛知県岡崎市出身で愛知県立芸術大学大学院修了の河合優子さんが「ただショパンの望んだように、ショパンそのものを弾きたい」(CD解説より)と願い演奏されたショパンの曲をお楽しみください。

(『ショパニッシモ』シリーズは、CD第1弾から第8弾まで所蔵しています)

(ライブラリースタッフA.I)

ここからは本のご紹介。こちらもショパンです。

『フレデリック・ショパン全仕事』

アルテスパブリッシング 2010年出版

(請求記号762.349/C53k 資料番号9110485610)

私事ですが、ライブラリーで行っているショパン関連資料展示を担当しました。(12/26まで。見にきてくださいね)

資料を見直して実感。ショパンってほんとうに人気!本棚で休む間もなく借りられていく本もあり、図書館側としては嬉しい限りです。

そんな中に『フレデリック・ショパン全仕事』が仲間入り。作品解説本は多くありますが、この本ではショパンの生涯を追いながら作品番号順に解説しています。年表や索引も親切丁寧。著者のショパンへの想いが感じられます。勉強だけでなく読み物としてもおもしろそう。

(ライブラリースタッフA.U)

『観じる民藝』

尾久彰三著 世界文化社 2010年出版

(請求記号 7504/O26k 資料番号 9110485586)

この頃、骨董品とか民芸品にだんだん興味がわいてきました。

この図書館に勤めているおかげでしょうか。そんな私が選んだ一冊です。

骨董品と民藝品の違いを大切にし、あえて民藝というタイトルを選んだ著者のコレクションが載っています。日本のもの、東洋のもの、西洋のもの…

国を問いません。子どもの頃から民藝、骨董品に接していた著者がモノを愛して美を観じてコレクションしたものです。

あなたもこの本の中で美を観じてみてください。

(ライブラリースタッフE.I)

『現代写真論 コンテンポラリーアートとしての写真のゆくえ』

シャーロット・コットン著 晶文社 2010出版

(請求記号 740.4/C88g 資料番号 9110485737)

グロテスクなもの、近しい人の肖像、ヌード…現代美術としての写真作品には「何だかとても気になる!でも、何がこんなに気になるの…?」というものがたくさん。

この本では、20世紀半ばから現在に至るまでに活躍した写真家を「写真家の動機」や「作品づくり」の観点からコンセプチュアル、コンストラクテッド、デッドパンなど8つに分け、カラー図版をふんだんに盛り込んで紹介しています。

気になる何かの正体を考えるとっかかりをくれる本です。写真をより深く楽しむことができるようになりますよ。

(アートライブラリースタッフ T.K)

年末の長期休館を前に貸出冊数が普段の3冊から6冊に増えています。借りられる冊数も延びているので、ちょっと気になっていた本をまとめて借りるのにもってこいですよ!

アートライブラリー11月の新着図書紹介

お家での読書が心地よい季節になりましたね。アートライブラリー11月の新着図書紹介です。

『[NJセレクト] 声を出すのが楽しくなる 誰にでもできる発声法』

熊谷 卓著 日本実業出版社 2010年

(請求記号7671/Ku33d 資料番号9110485138)

カラオケ好きな方必見!マイクは竹刀のように持て?日本人は声が通りにくい?まずは姿勢を正してみよう!

本書は、1996年に出版された単行本の改訂版です。内容はそのまま、コンパクトにまとまった新書サイズになって再登場しました。

声帯のメカニズムを知り、他の人にはない自分らしい声を出すことで、今までとは違った自分になれるかもしれません。すぐにでも実践できるものばかりですので、(なかにはご自宅でゆっくり行って頂きたいトレーニングもあります)今からでもチャレンジしてみてはいかがでしょうか?

声楽家の方や歌を歌うのが好きな方はもちろん、自分の声に自信が無い…、就職活動の真っ最中、我こそビジネスマン!という方にも、是非読んで頂きたい一冊です。

(ライブラリースタッフM.Y)

『コンサートホールへようこそ』

臼澤裕二 著, 毎日ワンズ 2010年

(請求記号760.69/U95k 資料番号9110485129)

コンサートホールは私たちを非日常の世界へといざなってくれます。そしてその裏で多くの人たちが力を尽くしているのは皆さんご存知の通りです。

この本では、ホールのブッキングから始まり終演後の客席確認に至るまでの、コンサートホールの裏側や苦労、問題点などが紹介されています。特に印象的だったのは、ホールによっては観客の洋服が映えるよう、ホワイエの照明にまで気配りがなされているという点です。舞台上だけでなく、観客もまた気づかないところで演出されていたとは…驚きました。

(ライブラリースタッフA.K)

『ちょっと知りたい美術の常識 アートクイズ|ベーシック編』

美術出版社編集部編 美術出版社 2005年

(請求記号 704/C56B/ 資料番号 9110485076)

ベーシック編と書かれているだけあって、美術作品の基礎や有名な絵画、用語にまつわるクイズが全160問で構成されています。問題のページをめくればすぐ答えになりますが、じっくりと考えてからめくるのはもちろんのこと、多人数で競い合うのもまた一興。

正解以外の選択肢に関しても、参考としてちょっとした解説が掲載されているので、間違えた答えでも「なるほど!」と、納得ができます。

ただ、実際に問題を解いていく際には、本に答えを直接書き込まないようお願いします。

この本を学び終えてさらに知識を高めたい! という方には『もっと知りたい美術の知識 アートクイズ|ステップアップ編』( 請求記号:9110485085 704/MO95B/)はいかがでしょう? ステップアップというだけあって、難しい問題が用意されていますよ。

(ライブラリースタッフE.S)

『イラストで読む ルネサンスの巨匠たち』

杉全美帆子著 河出書房新社 2010年

(請求記号 702.37/Su37i/ 資料番号 9110485174)

ジョルジョ・ヴァザーリによる「芸術家列伝」などを基に書かれた、愉快な本です。

誰もが知っている芸術家たちの、「逸話」がイラスト付きで紹介されています。

「逸話」というものは、いつの時代も、正確である証拠の無いものが多いように思われます。

それでもなお、おもしろい「逸話」を語られる人達には、「有り得る。」と思わせるところがあったのではないかと思いませんか?

巨匠達の、肩書きの多さに度肝を抜かされつつ、実在した人間なんだなあと実感した一冊です。

(アートライブラリースタッフ M.N)

このほかにもたくさんの本が入ってきています!ぜひご来館ください。

今年も、開催されます。秋→冬の恒例のイベントです。

アートライブラリーでも、関連する本などを集めました。

「第15回 アートフィルム・フェスティバル」は、自主企画のイベントで、海外で受賞した作品も生まれています。(詳しくは当センターHP→文化情報センターへ)

「第32回ぴあフィルムフェスティバル」は、今回全国5会場で開催され、今年第32回を迎えます。

過去の受賞者の中には、現在の映画界で大活躍の監督さんが多数らっしゃいます。

過去の、この2つのイベントについての本は、こちらです。→

←過去のぴあフィルムフェスティバル受賞者に関する、雑誌の記事を集めたのがこちら。有名な作品がずらり。

←過去のぴあフィルムフェスティバル受賞者に関する、雑誌の記事を集めたのがこちら。有名な作品がずらり。

大野一雄に関する本、映像の紹介はこちら→

映像は館内でご覧いただけますので、カウンターまでお申し付けくださいね。

←こちらは、ドキュメンタリー映画に関するもの、アニメーション映画に関するものを集めました。「動画」に関する知識などが、分かりやすく書かれた本も揃えています。

←こちらは、ドキュメンタリー映画に関するもの、アニメーション映画に関するものを集めました。「動画」に関する知識などが、分かりやすく書かれた本も揃えています。

映画自体に関する本、実験映画に関する本→

映画の歴史や、裏方さんの世界まで、カラー図版で楽しくご覧いただける本もあります。

展示棚に並んでいる本の中にも、借りられる本があることはご存知でしょうか?

ご存知ない方のために・・。

バーコード右に、

![]() のシールが貼ってあれば、持ち帰ってゆっくりご覧いただけます。

のシールが貼ってあれば、持ち帰ってゆっくりご覧いただけます。

![]() のシールが貼ってあったら、館内でご覧になってくださいね。

のシールが貼ってあったら、館内でご覧になってくださいね。

こんな感じで入り口より裏の展示棚に設置。

開館以来、年1本ペースで制作しているオリジナル映像作品も一覧に致しました。ぜひ、ご覧いただけたらと思います。(この展示の左側面に貼りだし中。)

この展示は12月中旬まで開催する予定です。

アートライブラリー(M.N.)

ロベルト&クララ シューマン展がアートライブラリーで開催されています

今年はロベルト・シューマンの生誕200年です。今回、クララとロベルトの夫妻に焦点をあて展示いたしました。ちなみにシューマンの妻クララは生誕191年です。今回の展示の見どころなどを紹介しましょう。

1 クララの自筆手紙を展示しています。

今回の一番の目玉がこれです。今回の展示のために愛知県立芸術大学の芸術資料館から借りてきました。実は、額の裏にも手紙があり、表と裏の両方から見ることができますが、展示の都合で表だけとさせていただいています。これは、クララが1851年10月にデュッセルドルフにて友人のマリアンヌにあてた手紙です。

内容は、スイスやベルギーなどへの旅の報告と近況を述べ、近況の中でフランツ・リストがシューマン夫妻を訪れ一緒にピアノの連弾を行ったことを書いています。他に友人の演奏会への忠告や子供たちの近況など日常的なことも多く述べています。

額に入ったクララ自筆手紙

額に入ったクララ自筆手紙

拡大写真

拡大写真

2 ロベルトの自筆譜とクララの筆写譜を展示しています。(ファクシミリ、愛知県立芸術大学所蔵)

ロベルトの自筆譜は有名なピアノ協奏曲イ短調の冒頭部分を展示しています。ロベルトはモーツァルトと並んで自筆譜が美しいと言われています。楽譜を見ていると作曲家の情熱がほとばしってくるようですね。

一方、クララの方は歌曲「愛の魔力」(詩:ガイベル)の冒頭です。クララはピアニストとして大変著名で、当時のヨーロッパでは指折りの腕前として知られていました。作曲家としてはあまり知られていませんが、歌曲やピアノ曲などで美しい小品を作曲しています。この筆写譜はロベルトとクララのそれぞれの歌曲が収められています。(有名な「献呈」も収められています。)「2人の愛のアルバム」とも言えるでしょう。

ロベルト:ピアノ協奏曲イ短調(冒頭)自筆譜(ファクシミリ)

クララ:歌曲「愛の魔法」(冒頭)筆写譜

3 ロベルトのミステーク切手も展示しています。

切手史上前代未聞の事件を紹介します。時は1956年、ロベルト・シューマン没後100年を記念し、東ドイツでは記念切手が発行されました。シューマンの肖像の後ろに楽譜を配した美しい切手です。ところが、よく見ると楽譜がシューマンではなくシューベルトの歌曲「さすらい人の夜の歌」の楽譜なのです。あわてた東ドイツは間違い切手を回収し、急いで正しい楽譜(歌曲「月の夜」)を配した切手を発行し直すのですが、すでに相当数出回ってしまったのです。現代では、ミステーク切手の方が高く売られているようです。 東ドイツ発行のシューマン切手

東ドイツ発行のシューマン切手

【上段】間違い切手(今回の展示) 【下段】正しい切手

なお、西ドイツでもシューマン切手を同時期に発行し、同様に背後に自筆譜が配されていますが、こちらはピアノ・ソナタ第一番の冒頭で、正しいものでした。 西ドイツが発行したシューマン切手

西ドイツが発行したシューマン切手

4 ブラームスとクララ

ところで、昨年、音楽映画「クララ・シューマン 愛の協奏曲」が封切られ、ご覧になった方も多いと思います。この映画のキャッチコピーが「シューマンとブラームス2人の天才に愛された女神」で、ブラームスとロベルトとクララの三角関係を描いています。監督がなんと、ヘルマ・サンダース=ブラームス、つまりブラームスの末裔なのですね。

ヨハネス・ブラームス(1833-1897)

ヨハネス・ブラームス(1833-1897)

ブラームスがクララを愛していたのは事実ですが、その愛が恋愛感情なのか、プラトニックなものなのか、敬愛や友情のようなものなのか、あるいは片思いだったのか、よくわからない部分も多いようです。でも、クララがいたからこそ、ブラームスは多くの素晴らしい曲を作曲できたというのは事実です。ブラームスのロマンティックな作品を聞くと、クララへの満たされない想いが聴こえるような気がしませんか。ブラームスは生涯独身で、クララの死後、相次ぐようにして世を去ります。

クララ・シューマン(1819-1896)

クララ・シューマン(1819-1896)

クララは、ロベルトの作曲を支え、7人の子どもを育て、ピアニストとして各地を演奏旅行します。ロベルトの死後はロベルトの作品を編集し、世に紹介するとともに、ブラームスの作曲をも支えるというスーパーウーマンだったのです。なお、ドイツではクララは大変人気があり、ユーロ切替前の昔のドイツマルク(100マルク)札にその肖像が描かれていました。

今回の展示では、ぜひクララの生涯にも関心を持っていただきたいと思います。

展示は11月28日まで。

(A.M)

11月いっぱいアートライブラリーでは、中央棚の一角に堤剛さんをはじめ、コンサートの演奏曲に関する図書やチェロに関する図書、チェロ演奏の映像資料や録音資料を展示しています。

まず、注目して頂きたい本はこちら。

演奏者の皆さん、どの楽器を演奏するのにも、相当なエネルギーを使われていることと思います。今回はチェロなどの弦楽器を演奏する上での痛みや疲れ、肩こりなどを引き起こさないために、コンディショニングをサポートする図書を置きました。この機会に、是非お役立て下されば幸いです。

また、チェロに対しての思いをよりいっそう深めて頂ければと思い、チェロの仕組みやメンテナンスについての図書もご用意しました。なかには、一見、「チェロ」に関連する資料にみえても、中身は戯曲、音楽分析学など、バライティー豊かに取り揃えています。

上段の左右二箇所には、映像資料のジャケットが並んでいます。右側のジャケットのチェロ奏者は、堤剛さんの恩師である、ヤーノシュ・シュタルケル氏です。

中下段右側の棚には、バッハの無伴奏チェロ組曲やシャコンヌなどの演奏曲目にアプローチした資料が並んでいます。

こちらのスペースでは、雑誌や躍動感溢れる千人のチェロコンサートの模様を見開きでご紹介しています。

中下段中央には、堤剛さん関連の資料がずらり。

映像資料、録音資料、雑誌以外の図書は全て貸出が可能です。

今後も、展覧会やコンサートなどのイベントに合わせた様々な展示を企画しております。

当センターにお越しの際には、是非、1階のアートライブラリーにお立ち寄り下さい。お待ちしております。

(ライブラリースタッフM.Y)

ロベルト・シューマン生誕200年。関連資料を展示中です。

11月2日から28日まで、アートライブラリーでは「ロベルト&クララ・シューマン展」を開催中です。目玉は何といってもクララ・シューマン直筆の手紙ですが、シューマン夫妻に関連する図書、雑誌、録音・録画資料もあわせて展示しています。

図書・雑誌はアートライブラリー入口付近に。雑誌のバックナンバーが豊富です。

シューマン夫妻の生涯や、作品の解説など各種取り揃えました。

そして裏面にも展示があります。こちらをご覧になるのもお忘れなく。

録音・録画資料はオーディオブース入口横に展示してあります。

すべて館内で視聴できますので、是非ご利用下さい。

ライブラリー入口付近では「ピアノ協奏曲イ短調」(ロベルト作曲、自筆)と「愛の魔力」(クララ作曲、筆写)の楽譜のファクシミリを展示していますが、

その録音も、もちろんあります。

11月13日の土曜日には、地下2階のアートプラザにてシューマンの映画上映会を行います。アートライブラリーの資料で予習してからご覧になれば、面白さも倍増です!

(ライブラリースタッフA.K)

アートライブラリー「あいちトリエンナーレ2010」関連展示 ―本の紹介第4弾―

緑色の巨大な風船の下をエスカレーターで上り、たどり着いた11階。そこには緑のトンネル、<チャンネル>という夢の作品が待っています。

実際に中に入ってみると、ここが名古屋の中心地であることを一瞬忘れるような、はたまた、子どもの頃に戻ったように素直に不思議だなあ、と感じられる、そんな世界が広がっていました。

今回は、そんな魅力ある空間を作り出すアーティスト、松井紫朗さんの本を中心に、2冊の本と、一本のDVDを簡単にご紹介させて頂きます。

『SHIRO MATSUI 1992-1995』

東京画廊 1995年出版

(請求記号 T712N/MA77T/1995 資料番号9110389427)

この図書は、1995年7月3日―7月29日に東京画廊で開催された展覧会のカタログです。

なかでも私にとってのオススメは<Step-Rule>という作品。

白い矢印が階段を駆け上り、やがてたどり着く踊り場…。夕方の光をたっぷり浴びて、さらにその先へと進んでいきます。

繊細さと静粛な雰囲気の空間に、どこか懐かしい匂いを感じさせてくれます。

お次は、この方のこの本です。

『ARTIST FILE 2009 013 MIYANAGA Aiko』

国立新美術館 2009年出版

(請求記号 702.07/A94K/2009-13 資料番号 9110482566)

2009年に国立新美術館で行われた展覧会の宮永愛子さんの作品のみを掲載したカタログです。目印の表紙は、キャンドルのような白い置時計。洋風のようでいて、少し和風のテイストを含んだ<景色のはじまり>はどこか哀愁が漂います。

続きまして、DVDのご紹介です。

『ローザス・ダンス・ローザス』

2003年出版

(資料番号9430001427 収録時間57分)

10/26―10/28に行われるパフォーミングアーツ終盤の公演、ローザス・ダンス・ローザスが収録されています。公演前の予習に、また、公演後の復習にもどうぞご活用ください。

この他にも、ローザスのDVDは3枚所蔵しています。

トリエンナーレ閉幕まで残すところあと一週間を切り、ようやく待ちわびた芸術鑑賞に相応しい季節がやって参りました。興味ある方はもちろん、興味のない方もこの機会に是非、芸術、読書の秋を感じに、アートライブラリーへ足を運んでみませんか?

(アートライブラリースタッフ M.Y)

アートライブラリー10月のおすすめ新着図書・CDのご紹介

アートライブラリーに今月も新着図書・CDが入りました。お勧めのものをご紹介します。

まずは本から。

『すぐわかる日本の国宝』

岡本祐美著 東京美術 2010年4月発行

(請求記号/709.1/O42s 資料番号 9110484758)

芸術の秋、国宝をめでる旅に出かけてみませんか?

何も知識をいれずに対面するのもいいけれど、少し知識をいれてから観るのもいいものです。

この本で少し、勉強してみましょう。各国宝に3つの「見るポイント」が書かれてあり、分かりやすく説明がしてあります。

本の中で国宝を観るのもよし、また、本を読んで実物を観るのもよし。

芸術の秋におすすめの一冊です。

(ライブラリースタッフE.I)

『女の子のための現代アート入門』

長谷川祐子著 淡交社 2010年発行

(請求記号702.07/Ha36o 資料番号9110484355)

目に飛び込んでくるビビッドピンクの表紙に白抜きのタイトルが可愛い。

思わず手に取ってしまったのですが、可愛いだけじゃなく中身もしっかり充実。東京都現代美術館チーフキュレーターである著者が、現代アートをわかりやすく解説・紹介してくれています。代表的なアーティストはこれでおさえられるかも。

ちなみにタイトルの「女の子」とはメタファーのようなので、男の子も安心して手に取ってみてください。まだかたちが定まらずふわふわしたあなたの現代アートのイメージも、この本をきっかけに変わるかもしれません。

(ライブラリースタッフA.U)

『古[←→]今(むかしといま)比べてわかるニッポン美術入門』

和田京子編著 平凡社 2010年発行

(請求記号702.1/W12m 資料番号9110484678)

日本の伝統美術を題材にした現代美術の作品…何が思い浮かびますか?

この本は、色々な枠組みをとっぱらい日本美術の昔と今をとりもってくれる本です。

「デコトラ」と「日光東照宮陽明門」や「ガンダム」と「戦国武将」など何の関連性もないようなものでも、比べてみると、確かにどこか繋がっているのだと知ることができます。

「日本の美術」とは何なのか?を考えさせられますよ。

(ライブラリースタッフT.K)

『ブルーノ・ムナーリの本たち』

ジョルジョ・マッフェイ著,滝下哉代訳 ビー・エヌ・エヌ新社 2010.2発行

(請求記号757/Mu32m 資料番号9110484426)

芸術家、デザイナー、教育者…様々な分野で活躍したブルーノ・ムナーリ。こちらは、そのムナーリが手掛けた「本」の作品目録です。年代順に各作品の表紙写真、出版社、印刷会社、発行部数、製本や表紙印刷・加工について、またそれぞれの本に関する引用文等が掲載されています。本の写真を眺めるだけでも楽しいので、ムナーリの作品に興味がある方はもちろん、そうでない方にも手に取ってページをめくってみていただきたい1冊です。

(ライブラリースタッフA.I)

最後にCDをご紹介。

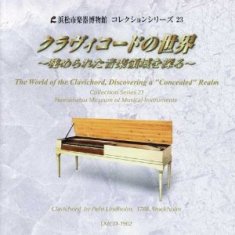

『クラヴィコードの世界 秘められた音楽領域を探る』

宮本とも子演奏、コジマ録音、2010年発売

(請求記号C1*/ミ 資料番号9310196284)

はじめて体験する音でした。美しく、繊細。透明感のある響き。

オルガンともピアノともチェンバロとも違う、どこか懐かしさも感じさせる音。

クラヴィコードは、オルガンと並ぶ最古の鍵盤楽器だそうです。

オルガンは「公」の場所で演奏されてきた楽器。クラヴィコードは800年以上の間、

いつも静かな「私」的空間で、音楽家一人ひとりの魂に寄り添ってきた楽器。

このCDは、日本初のクラヴィコード・ソロ・アルバム。今回オススメの一枚です。

(ライブラリースタッフK.M)

このほかにもたくさんの新着図書とCDが入ってきています。ご来館をお待ちしております!

アートライブラリーで、「NHK交響楽団定期演奏会(愛知県芸術劇場シリーズ)」の関連展示開催中!

今回で13回目を迎える演奏会は、【ベートーヴェン・プログラム】です。アートライブラリーでも、演奏される3曲、1:交響曲第8番ヘ長調(作品93)、2:序曲「レオノーレ」第3番(作品72b)、3:交響曲第5番ハ短調(作品67)を中心に、CD、LD、図書、雑誌などの関連資料を集めました。

まずはCD。アートライブラリーにはベートーヴェンのCDがたくさんあります。演奏楽団も指揮者もさまざま。ベルリン・フィル、ウィーン・フィルなど世界各地の楽団の演奏や指揮者による違いを聞き比べてみるのも面白いですね。

昔懐かしいLPもあります。アナログ録音をお楽しみいただけます。デジタルとの音の違いを研究してみるのも面白いかもしれません。

映像資料のLDやDVD。コンサート風景を楽しみながら音楽を聴くことができ、CDやLPとはまた違った臨場感を味わえそうですね。

今回の指揮者はネルロ・サンティです。彼は事業団の招聘で'94年に大ホールでローマ歌劇場の「椿姫」、「トスカ」を振っています。サンティ指揮のベートーヴェン以外のCDやLPも集めてみました。指揮者に魅かれた方はこちらもどうぞ。

そして、図書。なんと「交響曲第5番(『運命』)」だけを取り上げた図書がアートライブラリーにありました!

その他、ベートーヴェンの交響曲がテーマの本、ベートーヴェンの生涯に関する本、またNHK交響楽団に関する本もあります。

雑誌記事もあります。古い記事でも普遍性のある内容で、興味深いものがいくつか見つかりました。『運命』は、やはり「超名曲」なのですね。よく知っている曲について、雑誌記事などで改めて勉強してみると、新しい発見をもって今までとは違った感覚で聴くことができるかもしれませんね。

演奏会は10月30日(土)。アートライブラリーの展示は10月1日から実施しています。演奏会に足を運ばれる方もそうでない方も、一度ぜひライブラリーの所蔵資料をご覧になってみてくださいね。

(ライブラリースタッフK.M)

9月の新着図書・CD紹介

アートライブラリー9月の新着図書、CDのご紹介です。

『透明水彩で描くおしゃれな果実の植物画』

高橋京子著 日貿出版社 2010年出版

(請求記号7244/TA33T 資料番号9110484121)

学校での図工の時間、果物を描かれた経験はありませんか?

思わずじゅるり、となりそうなほど、とっても新鮮で味わい深く、そして優しさ溢れる果実たち。

本書は、そんな彼らの魅力を存分に表現できるテクニックを学べる「おしゃれ」な指南本です。

当時の私にこの本があったなら、現物よりもむしろこちらの果実たちを凝視していたかも…。

まだまだ暑いこの季節、果実を描きながら、思わず手に取ってしまうのも微笑ましい構図。

秋の気配を感じつつ、穏やかな気分でスケッチをしたい方、必見です。

(アートライブラリースタッフM.Y)

『ヴィーナスの片思い』

視覚デザイン研究所・編集室編 視覚デザイン研究所 1995年出版

(請求記号 702.3/V74S/ 資料番号 9110483714)

この本のタイトルにもなっている「ヴィーナス」って? 誰かの人の名前ですか?ボッティチェリの描いた「ヴィーナスの誕生」で名前は知っているけど……。そんな疑問に対して、この本ではストーリーを追っていく形で解説されているので、理解しやすくなっています。

取り扱っているものはヨーロッパで広く知られる神話を題材とした作品がほとんどで、私たち日本人には特に馴染みのない・聞いたことのない名前が多いですが、面白く読めてしまうのは先に述べたとおりの解説方法や、豊富な図版があるおかげではないかと思います。

また同じ出版社から出ている、「マリアのウィンク(請求記号702.099/MA51S 資料番号 9110483705) 」や「悪魔のダンス(請求記号 720.4/A39S 資料番号9110483394)」もオススメです。

(ライブラリースタッフE.S)

『言葉をかみしめて歌いたい童謡・唱歌』

由井龍三著 春秋社 2010.2出版

(請求記号 7677/Y97k/ 資料番号 9110484257)

意味など知らず、先生のオルガンか何かで、ひたすら歌っていた歌がありませんか?

私は、「ちいさい秋みつけた」(サトウハチロー/詞、中田喜直/曲)を敬老の日で(しょうか)に、

おじいちゃんおばあちゃんの前で、みんなと熱唱した記憶があります。♪めかくし鬼さん♪の所はかなしいと思った記憶があります。

ちびっこなりに、「かなしいうただけどすき。」な歌のひとつでした。そして、2番以降の詞の記憶

はゼロでしたが、美しい詞なのですね。

どの歌も、意外と憶えていないのが、2番目以降の詞です。ほぉ・・と、静かに読みたい一冊です。

(アートライブラリースタッフ M.N)

『ボクたちクラシックつながり ピアニストが読む音楽マンガ (文春新書 622)』

青柳いづみこ 著、文藝春秋、2008年出版

(請求記号760.4/A57b 資料番号9110484005)

「どうして音楽を聴いただけですぐに弾けるの?」「オーケストラが鳴る指揮者とは?」

この本では、音楽大学の教授が『のだめカンタービレ』などの音楽マンガを読み解きながら、クラシック世界の疑問に答え、その魅力について語っています。わかりやすい説明で、クラシックやマンガに詳しくない方にも楽しんでいただける内容です。コンクールや留学についても語られているので、音楽を志している若い方には特にオススメです。

「演奏には人間が出る」「演奏は作曲家の音楽を表現する透明なガラス」「同じ曲を二度と同じように弾かない」「音楽を仕事とする幸せを感じながら生活している」など、心に残る言葉がたくさんあり、音楽への愛に満ちた一冊です。

(ライブラリースタッフK.M)

最後にCDのご紹介です。

『ソロ・ド・コンクール』

マティアス・ヘフス(トランペット)演奏, オクタヴィア・レコード 2010年発売

(請求記号C5*//ヘ 資料番号9310196130)

何というか、個人的には「大河ドラマ」を思い起こさせるCDです。

もともとトランペットの音色は戦いを想起させますが、華やかな曲では勝利を祝うラッパに聞こえ、

静かな曲では戦のあとに穏やかな日常が戻ったようなイメージが浮かびます。

一通り聴き終えると、まるで「あるサムライの一生」を追体験したかのような錯覚に陥ります。

と、感想はさておき、いったいどうやって吹いているのかと思うような技巧的なパッセージや、

柔らかく心地よい音色など、聴きどころが沢山詰まった一枚です。

(ライブラリースタッフA.K)

アートライブラリー「あいちトリエンナーレ2010」関連展示 ―資料紹介第3弾―

今回は、9月末から10月初旬に発表されるアーティストに関連した図書2冊とDVD1点をご紹介します。

『+/― [the infinite between 0 and 1]』

池田亮二ほか企画、エスクァイアマガジンジャパン、2009年出版

資料番号9110482628 請求記号T719/I32t/2009

44-45ページの画像

44-45ページの画像

この光のタワーは2008年にパリで発表されたものです。今回、9月24日(金)・25日(土)に名古屋城二の丸広場で、このように空に向かって直立する白色光の壮大なタワーと、サイン波による音風景とによる巨大なインスタレーションが展開されます。名古屋のどの場所からも見えるそうですので、この日は夜空を見上げてみませんか?

他にも、音楽・時間・空間を数学的に捉えて発表された作品が数多く掲載されています。

『MOTOKO HIRAYAMA』

alfalfa・平山素子企画編集、alfalfa、2009年出版

資料番号9110482314 請求記号769.12/H69h 【貸出可】

平山素子さんはコンテンポラリーダンサー&振付家。この本は彼女の舞踊世界を垣間見ることができるフォトブックです。迫力と力強さをとても感じます。いくつもの賞を受賞されている高い芸術性をぜひご覧になってみてください。DVDも所蔵あり。トリエンナーレでの上演は10月3日(日)です。

『フリータイム』(DVD)

岡田利規作・演出、チェルフィッチュ出演、プリコグ、2008年制作

資料番号943000147 収録時間73分

チェルフィッチュの上演は9月24日(金)から26日(日)。このDVDは、ある女性が東京のファミレスで毎日の出勤前に過ごす、ささやかで、大切で、ちょっと異様な30分のフリータイムを描いています。管理社会における「自由」とは何かを問う意欲作。今回の上演を観る人も観ない人も、一度ご覧になってみてはいかがでしょうか? 岸田國士戯曲賞受賞の「三月の5日間」も所蔵しています。

あいちトリエンナーレで、さまざまな分野の現代アートを楽しんでくださいね。アートライブラリーにはたくさんの関連する資料がありますので、アートを深めるためにもご利用いただけたらうれしいです。

(ライブラリースタッフK.M)

アートライブラリー「あいちトリエンナーレ2010」関連展示 ―本の紹介第2弾―

アートライブラリーでは、あいちトリエンナーレ2010関連資料展を開催中です。

今回は、新しく入った本を2冊ご紹介します!

『ロボット演劇 ロボットが演劇?ロボットと演劇!?』

大阪大学コミュニケーションデザイン・センター編集,大阪大学出版会,2010.2出版

資料番号9110493158 請求記号770/R55o

2008年に上演されたロボット演劇『働く私』はご覧になりましたか?

この本には、劇作家平田オリザさんとロボット研究者石黒浩さんの対談や、『働く私』が作られていく過程が収録されています。カラー写真つきの台本も掲載されていますので、公演を見られなかった方もぜひ。

この『働く私』は、今回のあいちトリエンナーレの『ロボット版 森の奥』の出発点とも言える演目です。

ロボット演劇自体が新しい分野ですので、この本で理解を深めてあいちトリエンナーレを満喫してください。

『エンジョイ・アワー・フリータイム』

岡田利規 著,白水社,2010.2出版

資料番号9110493149 請求記号912.6/O38e

こちらは9月24日―26日に『わたしたちは無傷な別人である』を上演するチェルフィッチュ主宰の岡田利規さんの戯曲集です。

収録されている『フリータイム』はDVDでもご覧いただけます。ご一緒にどうぞ!

2冊とも、入り口すぐの貸出できる棚にあります。

この他にも沢山のあいちトリエンナーレ2010関連本をご紹介していますので、ぜひご来館くださいね。

(アートライブラリー T.K)

ホフマン物語の世界に触れてみましょう!

9月の18・20日の上演に先駆けて、アートライブラリーでホフマン物語に関連する資料の展示がはじまりました。

今回の展示中の図書や雑誌はホフマン物語、オッフェンバックとE.T.A.ホフマンに分けて展示されています。

←こちらのポップが示すボックス内には

←こちらのポップが示すボックス内には

ホフマン物語に関係する図書や雑誌が展示されています。

矢印の示す先に、それぞれ作曲者のオッフェンバックと台本の元になった小説を書いたE.T.A.ホフマンに関連した資料があります。同じボックス内に展示されているので、戻す先が分からなければ、お尋ね下さい。

こちらの棚にはホフマン物語のCDがありますので、予習代わりにどうぞ!

また、地下2階のアートプラザ・ビデオルームでも「ホフマン物語」上映会を行っていますので、そちらもご利用ください。

(ライブラリースタッフ E.S)

アートライブラリー8月の新着資料のご紹介

8月のオススメ新着本・CDをご紹介します!

『クリエイターのためのアートマネジメント』

八坂書房 2009年出版

(請求記号701.3/Sa52k 資料番号9110483062)

あいちトリエンナーレが始まります。(8/21―)身近なところでアートに触れ、制作・展示する側として携わりたいと思う方もいるかもしれません。

実はアートライブラリーにも以前から問い合わせはあります。メセナや助成金、ギャラリー展示のあれこれ。正確な情報を把握するのが難しいようですね。

そんな方々にオススメしたいのがこの本!独立クリエイターとしての知識からクリエイターに関わる法律やリスク、押さえておきたい基礎知識が非常にわかりやすいのです。入門書にいかがですか。

(ライブラリースタッフA.U)

『デザインファイリングブック2 ブックデザイン』

インパクト・コミュニケーションズ編著 誠文堂新光社 2008年出版

(請求記号674.3/I57d 資料番号9110483616)

皆さん本を見た目で選びますか?私は選びます。

表紙の素敵さにつられて、よく知らない作家の本を買ってしまうことも。本文の字体やレイアウトまで気に入った本は内容も間違いなく当り!です。

この本には、たくさんのこだわりが詰まった装丁の本達が紹介されています。持っている本が紹介されていると何だか嬉しい。本のデザインに携わっている人だけではなく、本好きさんにもオススメの一冊です。

(ライブラリースタッフT.K)

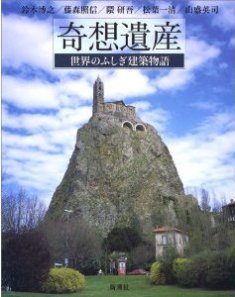

『奇想遺産 世界のふしぎ建築物語』

鈴木博之著,藤森照信著,隈研吾著,松葉一清著,山盛英司著,新潮社,2007年出版

(請求記号 520.2/Ki59s/1 資料番号 9110483142)

巨大な岩の天辺にちょこんと建てられた教会。

なんで、そんなところに教会を建てたのですか…と思わず尋ねたくなってしまうような光景です。

この本ではそんな、好奇心をくすぐる世界中のふしぎな建築やそれを取り巻く光景を、建築家、建築士らが紹介しています。沖縄県の名護市庁舎など日本の建物も登場しますので、気になる物が見つかった方は、夏休みを使って実際に見に出かけてみるのはいかがでしょうか。

2巻もありますので、こちらもどうぞ。→

『奇想遺産2 世界のとんでも建築物語』

鈴木博之著,藤森照信著,隈研吾著,松葉一清著,山盛英司著

新潮社,2008年出版

(請求記号 520.2/Ki59s/2 資料番号 9110483142)

(ライブラリースタッフA.I)

『世界のステンドグラス』

ピーピーエス通信社写真,ピエ・ブックス,2009年出版

(請求記号:751.5 Se22p 資料番号:9110482931)

ステンドグラスというと何をイメージしますか?

教会、西洋館、おしゃれな喫茶店・・・

この本は題名のとおり世界中のステンドグラスの写真が載っています。

そして、ステンドグラスにも国柄、時代があることを発見できます。

すごく細かい柄でキラキラしたもの、幾何学模様のもの、アジアが漂っているもの。

また、シャガールやミュシャの作品なども載っていて、見ていても飽きません。

あなたの好きなグラスは?この本の中で捜してみて下さい。

(ライブラリースタッフE.I)

次はCDのご紹介です。

『アーツチャレンジ2010 音楽部門公演 ―新進アーティストの発見inあいち―』

新進アーティストの発見inあいち実行委員会 制作

( 請求記号H1*//*2 資料番号9310195714)

今回は「あいちトリエンナーレ2010」と関わりのある、こちらのCDをご紹介します。

今年の2月13日に愛知県芸術劇場コンサートホールで行われた、アーツチャレンジの音楽部門に入選した3作品が、このCDに収録されています。愛知県美術館に所蔵されている作品をモチーフにした創作音楽ということで、私たちが普段目にする機会のある作品を音楽として表現したという一風変わったものです。元となった作品名も記載されているので、鑑賞後にこちらのCDを聞いてみると違う発見があるかもしれませんね。

アーツチャレンジに関して、もう少し詳しく知りたい場合は、下記ウェブサイトをご参照下さい。

http://arts-challenge.com/index.html

( ライブラリースタッフE.S)

この他にもたくさんの本やCDが入ってきています。ぜひアートライブラリーへ足をお運びください!

アートライブラリー「あいちトリエンナーレ2010」関連展示 ―本の紹介―

先日(7/29)も紹介致しましたが、アートライブラリーでも、「あいちトリエンナーレ2010」関連の展示をしています。

その中から目に楽しい3点を、紹介致します。

★『アニマルズ+』 三沢厚彦著 求竜堂 2007

請求記号712N/Mi51a/ 資料コード9110479524

昨年、当センター内のあちこちで見かけたアニマルズが集結。楠から生まれた彼らは強く可愛らしく、驚かせてくれます。そんなアニマルズの生みの親三沢氏、と絵本「ぐりとぐら」の中川李枝子さんとの対談もぜひ読んでいただきたいです。

★『わたし大好き』 草間彌生著 INFASパブリケーションズ 2007

請求記号723N/Ku83w/ 資料コード9110469770

詩や作品のみならず、自身の半生も語られています。このタイトル・・何だか射抜かれます。

同タイトルのDVDも近々利用可能になりますのでお楽しみに!

★『Cai Guo-Qiang 蔡國強』 Elizabeth Jian-Xing Too, Yu Hsiao-Hwei, and Tess Thomson訳,

Thames & Hudson 2000

請求記号T719/ C12f/ 2000 資料コード9120091244

カルティエ現代美術財団によりパリで2000年に開催された際の展覧会カタログです。

火薬を用いた作品が見られます。今回のあいちトリエンナーレでも、火薬を使ったものが見られるそうですよ。

「あいちトリエンナーレ2010」まで、2週間をきりました!

アートライブラリーでも、関連展示コーナーで、立ち止まるかた、近づいて立ち読みされるかた、何冊か

抱えてテーブルでご覧になるかた・・「これって借りられますか?」なんて聞かれた時にはこちらが嬉しくなります。(パンフレットも各種用意致しております。ぜひ、持って帰って見てくださいね。)

ここでご覧になったことで、参加者が増えたらとっても嬉しいことです。

今回取り上げた3点のうち、★の付いているものは「貸出可」コーナーに展示しています。

入り口すぐ左に取り揃えてありますので、お目当ての本がありましたら、お早めに!

アートライブラリー M.N

「夏の音楽祭」いかがですか

皆様、夏の音楽祭はいかがですか?

現在、アートライブラリーではオーディオブースの入り口付近にて、夏の音楽祭関連のCDや図書、映像資料の展示を行っております。

写真では見えづらくなっていますが、国内外問わず色々な場所で音楽祭が催されています。

日本での音楽祭は、やはり夏の避暑地として有名な場所で行われているので、涼しく演奏を楽しむことが出来るのではないでしょうか。

海外の音楽祭はどの国で行われているのかわかるように、リストに国旗が表示されています!

早いものだと五月、六月から行われている音楽祭もあるのでこちらは来年度の参考にどうぞ。

展示されているスペース最上段右側にある図書は貸出可能となっています。

雑誌の「音楽の友(2010年7月号:写真上段中央の雑誌です)」に、開催場所や開催期間、内容や問い合わせ先などの情報が掲載されていますので、お出かけの際にはぜひご利用ください!

CDは、どの音楽祭のものか分かるようになっていますので、実際に手にとって選んでいただけますよ。

また、実際の音楽祭で演奏された映像も何点かございますので、出かけた気分になりたい! という場合にどうぞ。もちろん、それ以外の気分でもご利用いただけます。

(ライブラリースタッフE.S)

アートライブラリーで「あいちトリエンナーレ2010」関連展示を初めました!

あいちトリエンナーレ2010がもうすぐ開催されますね!

アートライブラリーではあいちトリエンナーレ2010関連展示を行っています。

あいちトリエンナーレに関連する本、雑誌記事、ビデオ、DVDをご紹介しています。

参加アーティストがとても多いので、棚がきゅんきゅんです…。

お目当てのアーティストの本が見つけられなかったらカウンターに聞いてくださいね。

入り口付近に飾られている本は全て借りられますよ。

借りられる本の後ろにはあいちトリエンナーレプレイベントで行われたワークショップの写真も飾っています。

とても楽しそう!

これから少しずつ、展示してある本をこのブログでご紹介していこうと思いますので、お楽しみに!

(ライブラリースタッフT・K)

アートライブラリーでアート・アニメーション・フェスティバル2010関連展示開催中です!

現在開催中の、アート・アニメーション・フェスティバル2010に関連してアートライブラリーで、関連資料の展示を開催しています!

アニメーションの入門書や

アート・アニメーション監督のインタビュー記事などをご紹介しています。

ベティさんは多くの雑誌で特集が組まれていました。人気ですね。

色々なアニメーションをビデオブースで見ることもできますよ。

前回のアート・アニメーション・フェスティバルで上映された世界アニメーション映画史の1から10や、ヤン・シュヴァンクマイエル、ブラザーズ・クエイなどのアニメーションをご覧いただけます。

デザイナーとして有名なイームズのアニメーション作品も!

愛知芸術文化センターの自主制作アニメーションもおすすめです。あいちトリエンナーレにも参加される、石田尚志さんや辻直之さんのアニメーション作品を一足先にお楽しみいただけます。

アート・アニメーション・フェスティバル2010にお越しの際は、ぜひ1階のアートライブラリーにもお立ち寄りください。お待ちしています。

(ライブラリースタッフT・K)

アートライブラリー7月の新着図書・CDのご紹介

アートライブラリーに新しい本が入りました。そのなかからおすすめの本とCDをご紹介します!

今月はなんだか可愛らしい表紙が多いです。

『パウル・クレー 絵画と音楽 (岩波アート・ライブラリー)』

ハーヨ・デュヒティング 解説、後藤文子 訳、岩波書店、2009年出版

(請求記号723F/Kl31p 資料番号9110473146)

「…芸術に満たされている、と余韻を感じていることができる…」。休暇中、繰り返しバッハを演奏していたクレーの言葉です。

彼は音楽家の両親と妻を持ち、クレー自身も生涯を通じてヴァイオリンの演奏を好みました。美しい色彩と独創性の高い抽象モチーフで知られる作品は、音楽のリズムのように描かれていると言われます。この本ではクレーにとっての音楽の意味と絵画との深い関係が解説されています。掲載されている多くの作品がその理解を助け、また絵を眺めても楽しめる1冊となっています。

(ライブラリースタッフM.K)

『美しい絵本。 (pen BOOKS)』

ペン編集部 編, 阪急コミュニケーションズ 2009.12出版

(請求記号 7265/U96h 資料番号 9110473182)

雑誌「pen」の2008年6月1日号の特集「大人の創造性を刺激する、美しい絵本。」

を再編集したものです。

みなさんは、子どもの頃読んだ絵本を憶えていますか?

この本が、また読み返してみるきっかけをつくってくれるかもしれません。

子どもの頃は、次から次へと(たまに固執。)贅沢に読めた気がしてなりませんが、大人の絵本読みもまた、深読み気味(近視気味?)になったりして、楽しいものです。

この本には、美しい絵本が新旧勢揃い。改めて、絵本の贅沢さを再確認させられます。

(アートライブラリースタッフ M.N)

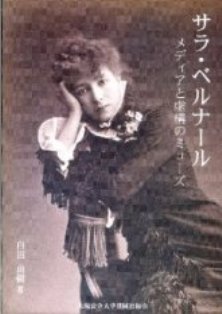

『サラ・ベルナール メディアと虚構のミューズ』

白田由樹著 大阪公立大学共同出版会 2009年出版

(請求記号 77235/B38s 資料番号 9110473048)

サラ・ベルナールという名前を聞いて、みなさんは何を思い浮かべますか? 画家や芸術作品に詳しい人ならば、アルフォンス・ミュシャの名前が出てくるのではないでしょうか。かくいう私もミュシャの本で彼女の名前や姿を知りました。

本書ではそんな女優としてのサラ・ベルナールが生きた時代や社会、当時の女優業がどういったものだったのかも書かれているので、ちょっとした歴史の勉強になるかもしれません。

この本の表紙にもなっている写真は、撮影された写真の中で「もっとも美しい写真の一つ」と本書で書かれているだけあって、どこか人を惹きつける魅力が表れているようにも思えます。

(ライブラリースタッフE.S)

『クラシック音楽は「ミステリー」である』

吉松隆 著, 講談社 2009年出版

(請求記号760.4/Y91k 資料番号9110472980)

あなたの聴いている音楽に実は暗号が隠されているとしたら?

どんな秘密がどのような方法で隠されているのでしょうか?作曲家の吉松隆さんが、音楽に潜むメッセージを、時に妄想もまじえながら解き明かします。

そして多くの作曲家同様、吉松さんも作品の中に沢山の暗号を潜ませています。難解な現代音楽に異を唱え、幻想的かつ叙情的なメロディを生み出す吉松さんの音楽に対して、心を無にして耳を傾けるのも、もちろんよいでしょう。が、この本を読んでしまったらそんなことは言っていられません。アートライブラリーでは吉松隆さんの楽譜14冊、CD37点を現在所蔵しています。是非、隠された秘密に挑んでみてください。

(ライブラリースタッフA.K)

最後にCDのご紹介です。

『ヤナーチェク オペラからの管弦楽組曲第3集』

ヤナーチェク作曲,Peter Breiner指揮,アイヴィー発行,ナクソス発売,2009年

(請求記号A2ヤ/フ 資料番号931019563)

まず、目に飛び込んできたのは、かわいらしくもあり、少々おっかないキツネの写真。

興味をそそられ聴いてみると、これまたなんと別世界に迷いこんだのかと思えるほど冒険的で幻想的なメロディー…。

このCDには、ヤナーチェクの作品の中で、特に親しみやすいとされるオペラ、『利口な雌狐の物語』とシリアスな『死者の家から』が収録されています。

両作品とも映像資料もありますが、音だけの情報を頼りに、本編とはまた違った自分だけのストーリーを組み立てていくのも一興かもしれません。

日々の生活にちょっぴり疲れた、忙しいけどどこかに出かけたい、と感じている方、このCDで新たな世界観を切り開いてみませんか?

(ライブラリースタッフM.Y)

新着図書はすぐ借りられてしまいます。お目当ての本がある人はお早めにどうぞ!

(ライブラリースタッフT.K)

アートライブラリーでも渡辺崋山に関連する図書の展示を始めました。

6月4日から愛知県美術館で開催される「田原市博物館の名品による渡辺崋山展」にちなんで、アートライブラリーでも渡辺崋山に関連する図書の展示を始めました。

崋山の歴史を読んでみると、絵を描く才能以外にも恵まれていたというのがわかります。凄いですね!

こちらにも崋山に関する資料の展示があります。

ゆっくり読みたい! という方に、こちらのボックス内の本はいかがですか?

貸出可能の本を揃えてあります。

また、ガラスケース内に展示してある資料をご覧になりたい場合は、カウンターにお問い合わせ下さい。

こちらの資料は古いので、丁寧に取り扱っていただくこととなりますが、ご覧いただけます。

もう少し渡辺崋山について詳しく知りたい! という場合は、田原市博物館に足を運んでみてはいかがでしょうか?

田原市博物館のウェブサイト http://www.taharamuseum.gr.jp/index.html

(ライブラリースタッフE.S)

今年も開催します!

「実験映画」。ご存知でしょうか?

この上映会で観ていただく作品は、現在、多くの映画館で観られているものに比べ、あまり知られていないジャンルのものです。

しかし今回は、主催者曰く、「入門者にも最適なプログラム」とのこと。

各回の上映前には説明が入るとのこと。初めての方にも、より分かり易い上映会になると思います。

リピーターの方はもちろん、新しいリピーターを増やすべく、アートライブラリーでも関連展示を致します。これを機会に、あまり馴染みの無かった映画の世界を知っていただく機会を提供できれば・・・と、考えております。

「実験映画」・・・。

「百聞は一見に如かず」。

←展示架中央の空ケースをカウンターまで!空席があれば観られます!

説明が難しいので、観ていただくことをお薦めします。(映像はもちろん本や雑誌も。)更に、色んな作品を観ていただけると、お好みのものが見つかると思います。(好き嫌いは表裏一体であったりしますよね?ひっかかる感触のあった方は次の一本を!)

普段、書庫でおとなしくしている雑誌達も→

当館「アートライブラリー」。なかなか他では見られない映像(LD・ビデオ・DVD)も色々あるんです。

(遠くからわざわざ鑑賞の為にご来館される方もいらっしゃいます。)

テーマ上映会「映像の学校」・イメージフォーラム・フェスティバル2010、と6月は映画の上映会が続きます。

テーマ上映会「映像の学校」・イメージフォーラム・フェスティバル2010、と6月は映画の上映会が続きます。

当センターで行う「はじめてアート講座2010」第5回(7/30)「アートフィルムの鑑賞法」にも、続いて足を運んでいただくことを期待しております。

←貸出できる本(展示架中央下)

梅雨の季節は、しっかり屋内を楽しむのによい季節。

映画も本も、静かに堪能できる充電の時間を提供致します♪ ライブラリースタッフM.N

アートライブラリー6月のおすすめ新着図書・CD紹介

アートライブラリーから新着図書とCDをご紹介します。

『ルナ+ルナ 山本容子の美術旅行』

山本容子著,井上真希著 講談社 2009.12

(請求記号 704/Y31r 資料番号 9110472541)

ラスコーの洞窟や、MoMAのマティス大回顧展など、銅版画家山本容子さんの世界美術を巡る旅。その旅にはいつも「旅ノート」を持って出かけるそうです。旅先での出来事や、考えたことを書きとめているこのノートは、後々の製作のもとになっているとのこと。本書は山本さんと翻訳家井上真希さんが、このノートなどを頼りに約30年間の体験と創作について辿る、新たな美術の旅となっています。

読んでいると、自分も同じ作品を見に、旅に出かけたくなってしまう一冊です。

(ライブラリースタッフA.I)

『Atelier』

久家靖秀著 有限会社フォイル 2009年出版

(請求記号702.16/Ku21a 資料番号9110472407)

草間彌生さん、村上隆さん、会田誠さんなどの芸術家のアトリエを写した写真集です。表紙に使われている写真は彫刻家の舟越桂さんの机の上。いかにも芸術家のアトリエ!といった感じのアトリエもあれば、普通の部屋にごろごろと作品が転がっているようなアトリエも…。ここで作品が作られるのか!と思うとどれだけ散かっていても素敵な部屋に見えるのが不思議です。

(ライブラリースタッフT.K)

『アーティストの言葉』

ピエ・ブックス 2009年出版

(請求記号702.8/A94p 資料番号9110472416)

新生活も落ち着いて、気づけば自分行き詰ってない?

そんなときは先人に相談してみましょう。

この本には「才能を伸ばす」「発想法」「成功の秘訣」…といったセクションごとに、アーティストたちの格言が集録されています。85人もの先達がいるので、心にガツンと響かせてくれる人がいるかもしれません。いなかったら自分で作りましょう。

「成長するものにある美しさ。そこには無意味なものは何もない。」(本文より)フランク・ロイド・ライトの言葉に、思わず振り返る過ぎし日々。

(ライブラリースタッフA.U)

『横浜錦絵物語』

齋藤 龍著 新人物往来社 2009年出版

(請求記号:7218 Sa25y 資料番号:9110472336)

錦絵とは、華麗な多色刷り浮世絵版画のことです。

この本には、幕末から明治にかけての横浜を題材にした錦絵が集められています。

150年前の横浜はどんな風だったのでしょうか?

商館、黒船、異人館、楽隊、祭りなどいろいろ載っています。

ちょっとタイムスリップしてみましょう。

また、この本は錦絵、浮世絵の作品としての色使いや表現を楽しむことができます。

そして幕末から明治初期の風俗もよくわかります。

本の後半部には絵についての時代背景も詳しく書かれています。

絵画、風俗、歴史などいろいろな面からアプローチできる一冊です。

(ライブラリースタッフE.I)

続いてCDのご紹介です!

『フェデリコ・ガルシア・ロルカ ギター伴奏による歌曲集』

カルロス・アルバレス(バリトン) ラファエル・カタラ(ギター)、Gramola製作、マーキュリー発売 CD番号GRML-98844

(請求記号:F1ロ/ア 資料番号9310195330)

ロルカは民謡を口承ではなく楽譜におこすことに尽力しました。

当時、彼と親交のあったダリ、ブニュエルといった人々は「前衛の芸術家」と呼ばれる人々でした。同時代に、口承であった民謡を譜面におこしたロルカの作業も、「古くて新しい」と思われます。

彼の出身地は、スペイン南部のアンダルシア地方。

新しいスペインといえば、乾いた空気にまっすぐ太陽の光が射し、白い家の街並(ミハス)が傾斜にひろがるイメージが思い浮かびませんか。しかし、ギターとバリトンの哀愁溢れる音は深い夜も感じさせます。夏にぴったりのCDです。

★トラック11「El café de chinitas〔チニタの酒場)」など、ちょっと踊りたくなってしまうかも♪フェデリコ・ガルシア・ロルカは「血の婚礼」、「イエルマ」でも知られる戯曲家でもあります。「血の婚礼」(資料番号:9420010048)は当館でも観られますので、映像でもロルカを堪能してくださいね。

(ライブラリースタッフM.N)

この他にもたくさんの本とCDが入ってきています。ぜひご来館くださいね。

(ライブラリースタッフT.K)

アートライブラリー5月のおすすめ新着図書・CD紹介 第2弾

アートライブラリー5月のおすすめ新着図書・CD紹介、第2弾です。今回はCDもご紹介します!

『世界の教会』

ピーピーエス通信社写真 PIE BOOKS(ピエ・ブックス) 2009年出版

(請求記号526.1/Se22p 資料番号9110471965)

世界各国、様々な場所や土地に建てられた教会。質素で厳かなものもあれば、派手な色使いや奇抜さが目立つものなど、その国や地方色豊かで実に様々な教会の姿を本書では紹介しています。

中には今はもう使われていないと思わせる、所々壁が壊れているものや、草木が茂っている教会の写真もあります。それでもかつては神に祈る場所として、またその役割以外にも多くの人々で賑わっていたのでしょう。

巻末の写真一覧には建築年も一緒に書かれていますが、記述がないものに関しては色々と想像してみるのも、写真を見る際の一つの楽しみ方だと思います。

(ライブラリースタッフE.S)

『知ってるようで知らないベートーヴェンおもしろ雑学事典』

ベートーヴェン雑学委員会 著、ヤマハミュージックメディア、2009年出版

(請求記号762.34/B321b 資料番号9110471660)

誰もがその名を知っているベートーヴェン。みなさんは何を連想されるでしょう?

「運命」「第9」「難聴」、そして学校の音楽室にかけられたイカツイ風貌…?

この本は、たとえば複雑な家族関係や映画にもなった「不滅の恋人」へのラブレター、

初めて「芸術家」宣言をした音楽家であったことなどなど、知られざるエピソードが満載。

無骨で不器用な人間像と波乱に満ちた生涯、そしてドラマチックな音楽の数々。

巻末の「名曲名盤30」とともに、ベートーヴェンを丸ごと楽しんでいただける1冊です。

(ライブラリースタッフM.K)

最後にCDのご紹介です。

『シューベルト:ピアノソナタD845/ブリス・ポゼ:コントラソナタ』

アンドレアス・シュタイアー フォルテピアノ演奏 エオン製作 マーキュリー発売

CD番号MAECD-0421

(請求記号:C1シ/シ 資料番号:931019537)

19世紀初頭の音色に浸ってみませんか?

シューベルトのピアノソナタが作曲された時代(1827年モデル複製)のフォルテピアノで

演奏されたものがこのCDです。

フォルテピアノとはピアノの初期の形で今のピアノよりやや柔らかい音がします。

このCDを聞くと19世紀初頭の人々はこのような音色で演奏したり、聴いていたんだなと

実感できます。現在のピアノ演奏と聴き比べてみてください。今までとはちょっと違った音楽

の世界が広がります。

また、このCDにはシューベルトのピアノソナタをはさんでポゼのコントラソナタが入っています。

この曲もフォルテピアノで演奏されています。まるでポゼとシューベルトがフォルテピアノを通して

ピアノソナタで対話している。そんな感じです。これもこのCDのおもしろさです。ぜひ、皆さんも

19世紀と20世紀末のピアノソナタの世界を堪能してみてください。

なお、シューベルトのソナタをピアノで演奏したCD、LPもアートライブラリーにはあります。

これらとの聴き比べもおすすめです。

(ライブラリースタッフE.I)

愛知芸術文化センター・オリジナル映像作品最新第18弾『アリスが落ちた穴の中 Dark Mächen Show!!』がアートライブラリーでご覧いただけるようになりました!

寺嶋真里監督による「不思議の国のアリス」をモチーフとした映像作品です。

パフォーマンス・ユニットRose de Reficul et Guiggles(ロウズ ド レフィクァル エ ギグルス)が、不思議の国の城で暮らすロウズ姫とギグルス王子役で主演し、特別出演として、マジシャンとして活躍し、俳優として蜷川幸雄作品の舞台にも立っているマメ山田が、不思議の国に通じる穴へ落ちてしまうアリスを演じるという、豪華な組み合わせの作品です。

上映会以外では当館でしかご覧いただけません。どなたでもご利用いただけますのでぜひお気軽にご来館ください。

映像資料記帳台の横では、あわせてご覧頂きたい本をご紹介していますので、どうぞこちらもご利用ください。

(ライブラリースタッフT.K)

アートライブラリー5月のおすすめ新着図書紹介 第1弾

アートライブラリー5月のおすすめ新着図書をご紹介します。今月はたくさんご紹介したい本があるので2回にわけてお送りします!今回は美術の本です。

『芸術か人生か!レンブラントの場合』

ツヴェタン・トドロフ 著, みすず書房 2009年出版

(請求記号723F/R261t 資料番号9110471992)

芸術のために人生を棒に振る、よくある話ですね。

レンブラントは日常生活を描いた素描や銅版画を多く残しており、それらは油彩画を描く際の重要な資料となりました。その中には病床の妻を描いたスケッチも含まれます。レンブラントにとっては病気の家族さえ「絵のネタ」だったのでしょう。奥様の心中お察しします…。

しかし、芸術家本人はもちろんのこと、周りの人間の人生をも狂わせる、それが芸術との正しい向き合い方であると言えるのでしょうか。哲学者トドロフが、それ以外の道もあるのではないかと問いかけるエッセイです。

(ライブラリースタッフA.K)

『クイズ迷宮美術館 アートエンターテインメント《スペシャル版》』

NHK『迷宮美術館』制作チーム著 河出書房新社 2009年出版

(請求記号7204/E64m 資料番号9110471731)

ゴッホやフェルメール、葛飾北斎や棟方志功など彼の有名な美術家等の作品たちがずらり。

オールカラーの本書は、名画・画家の知られざるエピソードを、クイズ形式で紹介しています。分かりやすく、読みやすい文体。絵画ビギナーの方にもとっつき易く、気がついたらどっぷりと美術の世界に浸っている可能性も…。

現在、入口付近に展示中の『迷宮美術館』シリーズ、本書と同時新着本、NHK『迷宮美術館』巨匠の言葉 この「一枚の絵」は何を語っている?(請求記号 720.28/E64m 資料番号9110471974)もオススメです。

(ライブラリースタッフM.Y)

『藤田嗣治手しごとの家』

林洋子 著, 集英社 2009年出版

(請求記号723N/F67h 資料番号9110472102)

藤田嗣治は、普段の暮らしを彩ることにおいてもこだわる人だったようです。

美術家の多くは、住まいがアトリエを兼ねていることもあり、その人を存分に

表しているのが、「住まい」なのかもしれません。

彼は、何でも創ります。自分の絵を縁取る額縁、家具全般(手彫り等美しい!)、

衣服(ミシンも手縫いも当たり前。)等等。

普段の暮らしへのこだわり様は、「すきなもの」へのこだわりなのだと思われます。

もはやストイックな程。住まい=アトリエの意味がよくわかります。

(ライブラリースタッフM.N)

『生きてる 伊藤若冲「池辺群虫図」より』

伊藤若冲〔画〕,小泉吉宏文・構成 小学館 2009年

(請求記号 721.4/I89i 資料番号 9110471740)

最近はもうすっかり暖かく、生き物たちが元気に動き出す季節になりました。

そんな、これからの季節におすすめの一冊をご紹介します。

カエル、クマバチ、ナミアゲハに、ニシキリギリス…

若冲の描いた「池辺群虫図」の中には、愛嬌いっぱいの姿を見せる小さな生き物たちが、数え切れないほど描かれています。この本では、そんな生き物たちにぐっと近づいて、一匹一匹の細かな表情をじっくり観察できます。

『ブッタとシッタカブッタ』の著者、小泉吉宏の言葉とともに、ゆっくりと味わってみてください。

(ライブラリースタッフA.I)

新着図書はすぐ借りられてしまいますので、お目当ての本がある場合はお早めに!

『アートライブラリーは'はじめて'を応援します』展開催中です。

新年度になって、もう1ヶ月が過ぎました。学校や職場など、新しい環境にもそろそろ慣れてきた頃ではないでしょうか。心にゆとりが出てきたところで、何か新しいことを始めてみませんか?

アートライブラリー入口横で『アートライブラリーは‘はじめて’を応援します』展を開催しています。

日本画に挑戦してみたい、バイオリンを弾いてみたい、将来俳優になりたい…そんな思いを後押しする本を集めました。

いろんな本をご紹介しています!

バレエや、ピアノの入門書や歌舞伎や能などの古典芸能を楽しむための本

美術史や現代アートの入門書や、日本画や水彩画を始めるための本

特におすすめなのがこちらです。

演劇やシナリオ創作を始める人のための本。

今の時期、文化祭に向けて演劇の準備をしている学生さんも多いのでは?基礎から学んで、他のクラスとは一味違った演技を披露してみませんか。入門書だけでなく、シナリオや映像資料も多数所蔵していますので演目選びにもご活用下さいね。

演劇フェスティバルに触発されて演劇を始めたくなった方にもおすすめですよ。

展示されている本は全て貸出可能です。アートライブラリーの本で、新生活を華やかに彩ってみてはいかがでしょう。

(ライブラリースタッフT.K)

アートライブラリー4月の新着図書・CDのご紹介

アートライブラリー4月の新着図書・CDをご紹介します。

『ビュフェとアナベル』

フォイル 2007年出版

(請求記号723F/B85b 資料番号9110482305)

シグニフィカント・アザー。意味は重要な他者。

ベルナール・ビュフェと妻アナベルも、互いに重要な他者という関係にありました。

画家として確固たる地位を築いていたビュフェ、モデルやシャンソン歌手として活躍していたアナベル。華やかな成功の一方で、互いに通り抜けてきた悲しい過去。けれどそれ以上に2人の時間は幸せだったのではないかと、この本の言葉や写真が語ってくれます。・・・ちょっと憧れますよね。

素敵な春の出会いがありますように!2人の軌跡の1冊です。

(ライブラリースタッフA.U)

『コルビュジエさんのつくりたかった美術館』

五十川藍子 文 金子ともこ絵 echelle?1 2009年出版

(請求記号 523/L49i 資料番号9110471061)

美術館へいっても展示作品のみを見ていて建物に注意を払っていませんでした。しかし、

ル・コルビュジェは美術館を「アートが集まる場所だけではなく、世界を見る装置であり、

どんどん広がり続けるもの」としてとらえていました。

そんな彼の構想をもとに建てられたものが、国立西洋美術館です。

らせん状に展示室が広がり、中央の光を感じながら回る美術館。

残念ながら、いろいろな事情で彼の目指したものとは完全には一致しませんでしたが、

この本はコルビュジェの美術館への思いを教えてくれます。

また、この本はとても分かりやすい文章とイラストで書かれています。

親子で楽しめる一冊です。

(ライブラリースタッフE.I)

次はCDのご紹介です。

『望郷のバラード 無伴奏ベスト』

天満敦子 演奏、キングレコード、2009年

(資料番号9310195554)

無伴奏バイオリン曲「望郷のバラード」で有名な天満敦子さんのデビュー30周年を記念した、初の無伴奏ベストアルバムです。収録されている曲は全て無伴奏バイオリン曲。まるで、無伴奏バイオリンコンサートに訪れたような気分が味わえます。

「お客様に、私の『音』に浸っていただきたい」(CD解説書より)というこだわりゆえに、無伴奏バイオリンコンサートのステージでは天満さんの姿さえ良く見えないほど、抑えた照明の中で演奏されるそうです。ぜひ部屋を薄暗くして聞いてください…と言いたいところなのですが、当館のCDブースは明かりの調整が出来ませんので、目を閉じてバイオリンの音色に浸ってみてくださいね。

(ライブラリースタッフT.K)

この他の新着資料はライブラリーHPの「新着資料」で見ることが出来ます。こちらもご覧ください!

アートライブラリー3月のおすすめ新着図書・CD

アートライブラリー3月のおすすめ新着図書・CDをご紹介します!

『もっと知りたい 世紀末ウィーンの美術』

千足伸行 著 東京美術 2009年出版

(請求記号702.34/Se75m 資料番号9110429970)

ウィーンの世紀末美術について紹介されているだけでなく、世紀末美術に影響を与えた(場合によっては否定された)事柄に関しても多くのページが割かれています。たとえば小市民的な日常生活を至上のものとする風潮や、皇帝の号令で建設された、歴史的様式に基づく建築の数々、またジャポニスムなど。それらと比較すると、世紀末美術の持つ退廃的で官能的な特徴がいっそう際立ちます。芸術作品の背景を知れば、新たな視点で作品を見られるようになるということを実感する一冊です。

(ライブラリースタッフA.K)

『ショパンを廻るパリ散歩 ロマン派時代の音楽事情』

中野 真帆子著 株式会社ショパン 2009年出版

(請求記号762.349/C53n 資料番号9110429907)

今年はショパンの記念すべき生誕二百年を迎えます。本書はショパン愛好家の方、ロマン派時代の背景やそれに纏わる音楽に興味のある方必見の新着図書です。

サイズも小さく、持ち運びも便利。写真や絵が所々に散りばめられ、当時のパリの地図もついていて、まるでガイドブックのような装いです。

本書を眺めながらショパンの音楽を聴くもよし、実際にパリに出向いて同じ景色を眺めてみるのもよしと、多種多様な楽しみ方ができそうです。

(ライブラリースタッフM.Y)

『竹久夢二「セノオ楽譜」表紙画大全集』

竹久みなみ 監修 国書刊行会 2009年出版

(請求記号723N/Ta61t 資料番号9110429774)

ご存知の方も多いと聞いた、夢二の画が表紙を飾った「セノオ楽譜」。

私が大正時代の少女で、ピアノなどたしなんでいたとしたら。きっとこの楽譜達をおねだりしたでしょうし、宝物となったでしょう。次に出る楽譜を心待ちにしたでしょう。羨ましい!

私も少女時代、楽譜を何冊も買ってもらっていたのに、中身しか憶えていないのです。

補足★「セノオ」の兎マークもお洒落。みつけて下さいね。

おすすめ夢二の本・・『竹久夢二の絵手紙』(723N/Ta61t)こんな絵手紙送られたいです。

(ライブラリースタッフM.N)

『知ってるようで知らない映画音楽おもしろ雑学辞典』

大日方俊子 著 ヤマハミュージックメディア 2009年

(請求記号778.04/O29s 資料番号9110480490)

映画を見ているとそのシーンに合わせて、時に愉快に、時に不安を駆り立てるような様々な音楽が流れると臨場感があふれますよね!

そんな映画音楽の歴史からはじまり、どのように発展していったのかを本書では1から3章で解説しています。映写機のノイズを消すために、レコード伴奏や小編成の楽団による演奏が映画音楽の始まりとありますが、当時の映写機はかなり大きな音だったのでしょうね。

特別収録資料として世界の映画音楽事情やアカデミー音楽賞の受賞者と作品一覧をはじめとした、このページから読むだけでも興味深いことが記されています。個人的には007シリーズの主題歌一覧が目に留まりました。

(ライブラリースタッフE.S)

最後にCDをご紹介します。

『ミニマリズム』

久石譲作曲、指揮、プロデュース

ロンドン交響楽団

ユニバーサルミュージック 2009年発売

(請求記号H1ヒ//ヒ 資料番号9310195483)

ジブリ映画やCMの音楽で有名な久石譲が自らの原点ともいう、ミニマル・ミュージック。

短いパターンの反復の音楽、ということで聴きなれた映画音楽などとは少し印象が違うかもしれません。しかし繰り返しのなかにも音が重なり変化が生まれてやがて・・・、気づけば久石音楽に満たされているのではないでしょうか。

目指したのは原点からの出発であり、同時に新しいリズムの構造を作ることと語る久石さんの魅力がすべて詰まった1枚。個人的に「Links」がオススメ。

(ライブラリースタッフA.U)

整理休館が終わり、新着棚以外の棚も少しずつ変わっています。どこが変わったか探してみてくださいね。

(ライブラリースタッフT.K)

「アートライブラリーの文庫本」展示開催中!

文庫本は通勤通学のお供に、1冊は連れて歩きたいものですね。電車の中で読んでいる人を多く見かけます。

実はアートライブラリーにも文庫本があります。ただ、文庫本用の棚がないため全て書庫にしまってあるのです。いい本がたくさんあるのにもったいない。陽の目を見せてあげたい…!というわけで今回の展示では書庫に眠っていた文庫本たちのなかからよりすぐりのものをご紹介しています。

向かって左側の机には美術関係の文庫本を展示しています。この前愛知県美術館で展覧会が行われていたウィリアム・モリスや、ピカソ、ゴッホなどの有名な芸術家の本がたくさん。表紙も華やかです。

右側が音楽とその他の本です。写真や建築に関する本もご紹介しています。

音楽家の本を並べると小学校の音楽室のようです。シリーズで揃っているものが多いので、読破してみるのはいかがでしょう。

他にも、日本の髪型に関する本やアガサクリスティーの戯曲など、こんな本があったとは…と驚いてしまうようなものもたくさん発見しました。

小さいので気軽に借りられるのが魅力の文庫本。内容も読みやすいものが多いです。たくさん借りていってくださいね。

アートライブラリーは3月に整理休館として長いお休みをいただくため、2月23日から3月7日までの間は6冊借りていただくことができます。貸出期間も延びますよ!

(ライブラリースタッフT.K)

アートライブラリー2月のおすすめ新着図書・CD紹介

アートライブラリーに今月も素敵な本とCDがたくさん入ってきました。その中からおすすめのものをご紹介します!

『高橋由一≪鴨図≫』

山口県立美術館編集・発行 2008年発行

(請求記号723N/Ta33y 資料番号9110481596)

くるりと丸くなった鴨、周りにはいくつか植物が配置されて…。高橋由一の「鴨図」をまるまる1冊使って解説したのがこちらの本。

「みる・しる・しらべる」をテーマに、絵、画材や額、由一の生い立ちなど深く知ることができます。図版が多く全カラーページなのも嬉しい。

ところで有名な「鮭」をはじめ、「鴨図」、「鱈梅花」…と、見ていてあることに気づきます。油絵の普及を考えていた由一だからこその理由なのですが…、どうぞ本書で確かめてみてください。

(ライブラリースタッフA.U)

『小林かいちの魅力 京都アール・デコの発見』

山田俊幸監修,山田俊幸編著,永山多貴子編著 清流出版 2009年出版

(請求記号733/Ko12k 資料番号9110480614)

小林かいちは明治末期から大正初期に京都の土産物屋で売られる絵封筒や絵葉書のデザインをしていた画家です。赤と黒などの強烈な色合と、乙女心くすぐるモチーフを組み合わせた可愛いだけではすまされないデザインが特徴的です。

この本ではそんなかいちのデザインと、当時の少女文化を知ることができます。まだ、洋装の女性が白い目で見られる時代に少女達がどんな気持ちでこの絵封筒を好んで買い求めたのか…興味ありませんか?

ちなみに、谷崎潤一郎の「卍」で園子と光子がやりとりする恋文が入れられている絵封筒はかいちデザインのものではないかと言われています。谷崎潤一郎がお好きな方はぜひ、お読みください。

(ライブラリースタッフT.K)

『歌舞伎の見方』

渡辺 保 著 角川学芸出版 2009年出版

(請求記号77404/W46k 資料番号9110480534)

(C)角川学芸出版

(C)角川学芸出版

歌舞伎を観たことがありますか?

観たことのある人も観たことがない人にもおすすめなのがこの本です。

歌舞伎でおなじみの演目をわかりやすく解説した一冊です。

歌舞伎独特の型や化粧の説明、演目の見どころ、役者の演技の魅力などが紹介してあります。

この本を読み、歌舞伎を観てみるのも一興です。今までと違った魅力を発見できるかもしれません。

(ライブラリースタッフE.I)

『すぐわかる人物・ことば別桃山時代の美術』

奥平俊六 監修, 東京美術 2009年出版

(請求記号702.14/SU49T 資料番号9110480703)

桃山時代は僅か半世紀にも満たない期間であるにも関わらず、華やかで革新的な美術作品が世に送り出された時代でした。信長、秀吉は安土城、大阪城などといった大城郭を次々と築きましたが、必然的に城中の襖絵や屏風などが大量に必要になり、これにより狩野永徳や長谷川等伯といった大画様式の絵師たちが誕生するきっかけになったそうです。

この本では、狩野永徳が描いた「唐獅子図屏風」などが写真付で掲載されていますが、この時期、彼のもとには注文が殺到し、ひたすら書きまくっていたそうです。結局この無理がたたってか、48歳で急逝されたとのこと。この時期の城が僅かな期間で築かれたことを考えると、工期に間に合わせるよう当時の権力者たちから相当のプレッシャーをかけられていたのでしょうね。まさに現代でいう過労死といったところでしょうか。そのようなエピソードを知ると、壮大なスケールのきらびやかな作品という従来のイメージから、命がけの鬼気迫る作品に見えてくるから不思議です。

このように、本書では桃山文化の面白さを「天才たち」と「キーワード」で非常に分かりやすく紹介しています。この時代にご興味のある方はぜひ一度ご覧ください。

(ライブラリースタッフT.I)

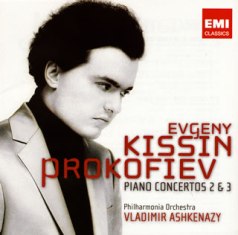

『ピアノ協奏曲第2番&第3番』

プロコフィエフ作曲 エフゲニー・キーシン ピアノ

ウラディーミル・アシュケナージ指揮 フィルハーモニア管弦楽団

EMIミュージック・ジャパン 2009年発売

(請求記号 A3フ//キ 資料番号 9310195142)

このCDは2008年1月、ロイヤル・フェスティバル・ホールでの演奏をライブ録音したものです。

ピアニスト、キーシンの演奏を収めたDVD『さすらい人幻想曲』は、

「アートライブラリーDVD利用ランキング(2009年度)」のベスト3に入る人気資料です。

DVDとあわせて、ぜひこちらの新着CDもご利用くださいね。

キーシン演奏の第3番は、このほかにも過去に録音があります。

アートライブラリーでは1993年録音のCD(資料番号:9310117781)を所蔵していますので、20代の頃と、40歳に近くなった現在の演奏とを、聴き比べてみるのもいいかもしれません。

ちなみに、今年度の「DVD利用ランキング」ベスト3は…

☆1位 チャールダーシュの女王 (資料番号:9430000359)

☆2位 さすらい人幻想曲 (資料番号:9430000869)

☆3位 ウエストサイド物語 (資料番号:943000279) です。

アートライブラリーでは、オペラや映画の他にも、美術や演劇など、たくさんの映像資料を所蔵しています。

これまでビデオコーナーを利用したことがなかったという方も、ぜひご利用ください。

(ライブラリースタッフA.I)

新着図書は人気があるので、お目当ての本がある方はお早めに!予約もできますので、棚に無かったらカウンターで聞いてくださいね。その他の新着本、CDのリストはアートライブラリーのHPをご覧ください。

(ライブラリースタッフT.K)

アートライブラリーで「あいちアートの森」関連展示開催中です!

広小路・東栄町・堀川プロジェクトが開催中の「あいちアートの森」皆さんもう行かれましたか?15日付けのブログでも、パフォーマンスが紹介されていますね。

アートライブラリーでは「『あいちアートの森』関連展示」を開催中です。アートの森に参加しているアーティストの作品集や雑誌記事、CDを展示しています。

現代美術の展示では雑誌をご紹介することが多いです。雑誌には制作の様子や作家さんのインタビューなどが掲載されているので、作家さんをより身近に感じることができますね。

2000年4月号の美術手帖には堀川プロジェクトに参加している有馬かおるさんがご自宅で作品を制作されている様子がのっています。今もこのお家お住まいでしょうか。12月にダンス公演を行われた康本雅子さんが表紙を飾る2005年12月号の美術手帖ではスーツ姿でハイキックをする康本さんを見ることができます。カラー写真が多いのも雑誌の魅力です。

もちろん、作品集や展覧会図録も多数展示しています。

個人的には堀川プロジェクトに参加されている山田亘さんの「立体めがね」がおすすめです。写真に見える、赤い本です。この本は展示が終われば貸出が可能になりますよ。

CDもご紹介しています。

1月23日に東栄町でサウンドインスタレーションとワークショップ&コンサートを行う寺井尚行さんの曲が収録されたCDと、2月28日に常滑でパフォーマンスを行う八木美知依さんが制作参加しているCDです。行こうかどうか迷われている方はとりあえずCDを聞いてみてはいかがでしょう?

カウンター前のオレンジ色のポスターが目印です!もう会場に足を運ばれた方も、これからの方も、ぜひご覧ください。

(ライブラリースタッフT.K)

アートライブラリー1月のおすすめ新着図書・CDのご紹介 第2弾

1月のおすすめ新着第2弾です。今回は本とCDをご紹介します。まずは、現代音楽の作曲家レイモンド・マリー・シェーファーの著書をご紹介。

『サウンドエデュケーション』新版

R・マリー・シェーファー著 春秋社 2009年出版

(請求記号 760.7/Sc1s 資料番号 9110480230)

この世の中に存在するあらゆる音について、様々な課題を通じて考えるきっかけを作ってくれるのがこの本です。

私たちの聴覚は意外と多くの音を聞き漏らしたり、聞き流したまま忘れてしまったりしています。

たとえば紙を丸めてボールを作り壁に向かって投げたとき、どんな音がするでしょうか。

ボールが壁に当たった瞬間の音を思い浮かべた方が多いのでは?

しかしシェーファーは

(1)腕を上げる音

(2)ボールが手から離れる音

(3)ボールが空中で風を切る音

(4)ボールが壁に当たる音

(5)ボールが床に落ちてはずむ音

という一連の響きが存在していることを教えてくれます。

(とは言え実際に試してみたところ、球速が足りないためか(3)は聞こえませんでしたが・・・)

このような100の課題に取り組むことで音楽を聴いていないときでも、私たちのまわりには常に複雑な音の世界が広がっているのだと気づかされます。

ちなみにこちらは改訂版となっており、改訂前の版も当館で所蔵していますので併せてご利用ください。

(ライブラリースタッフA.K)

次はマルタ・アルゲリッチのCDです。

『マルタ・アルゲリッチ&フレンズ ライヴ・フロム・ザ・ルガノ・フェスティヴァル 2008』

マルタ・アルゲリッチ ピアノ,スティーヴン・コヴァセヴィチ〔ほか〕演奏

イーエムアイ クラシックス 2009年発売

(請求記号 C1*//ア3 資料番号9310195151 )

今回初めて新着CDの紹介文を書くことになり、正直焦りました。元々クラシック音楽に精通している訳でもない私にとって、今月の新着CDのハードルはあまりにも高かった。この中で私が多少なりとも知っていたのは、ピアニストのアルゲリッチだけだったのです。

しかも私の記憶の中のアルゲリッチは、過去のCDジャケットや雑誌なので見かけた若かりし頃のもの…。

今回紹介文を書くためジャケットを拝見した所、そこには白髪のご婦人に変貌していたアルゲリッチの姿がありました。彼女は1941年生まれなので、今年でもう68歳になるんですね。そんなお歳とは知りませんでした。最近では第一線の活動から退き、後進の指導に力を注いでいるようです。

前置きが長くなりましたが、今回で7回目を数える「ルガノ・フェスティヴァル2008」の目玉は、アルゲリッチによるヤナーチェク、ピアソラ、プレトニョフの3人の作曲家作品を演奏したことだそうです。

その中でも私のオススメはピアソラの「3つのタンゴ」。奏者の1人であるエドゥアルド・ウベルトが2台のピアノ用にアレンジしたものですが、力強さと繊細さがミックスされた絶妙な演奏がとにかくカッコいいんです。

もう1曲オススメしたいのはモーツアルト。3人目の旦那さんだったスティーブン・コヴァセヴィチとの連弾なんですが、聴いているだけでは連弾とは全く分からないほどのシンクロ感があります。さすがは元夫婦ですね。

この他、当館には2002年から2005年に開催された「ルガノ・フェスティヴァル」の模様を収録したCDも所蔵しています。是非聴き比べてみてください。

(ライブラリースタッフT.I)

CDは館内でご利用いただけますので、ぜひ聞きにいらしてください。

(ライブラリースタッフT.K)

アートライブラリー1月のおすすめ新着図書のご紹介 第1弾

今月もアートライブラリーに新しい本とCDが入ってきました。

当館は美術と音楽の専門図書館なので画集や音楽の本、楽譜を主に収集しているのですが、それ以外の建築や伝統工芸の本なども集めています。今回はそういった本をご紹介したいと思います。

『壊れても仏像 文化財修復のはなし』

飯泉太子宗著 白水社 2009年出版

(請求記号718/I28k 資料番号9110479794)

形あるものはいつか壊れる。それは仏像だって例外じゃありません。

私たちが現代において古い仏像を見ることが出来るのは、何度も修理されてきたという事実があるからです。恥ずかしいことですが、私も読むまで仏像や文化財の修復を専門に行う仕事があることを知りませんでした。

本書では、仏像に関しては姿かたち、素材、製作方法を始めとしたもの。修復に関しては専門用語、方法や道具、どういった状況や状態なのかも場合によっては挿絵付きの説明もあり、それぞれが分かりやすく書かれています。

「どうやって直していくの?」と、少しでも疑問に思ったのでしたら是非読んでみてください。

読んだ後は仏像の見方が変わるかもしれませんよ。

(ライブラリースタッフE.S)

『沖縄染色王国へ』

與那嶺一子著 新潮社 2009年出版

(請求記号753/Y82o 資料番号9110479874)

沖縄のイメージ。

日本でありながら異国情緒に溢れ、懐が大きそうであるのに、簡単に馴染むことのできないひとつの「国」。強く、濃い、「国」。旅をするための「国」。

個人的な、イメージです。

独自の、音階、言葉、精霊の話を多くもつ島々。夜空いっぱいの星の数や、水や花の鮮やかな色、戸惑うほどのゆっくりとした時間。

・・・ぱらぱらとこの本を繰っただけで、思わず小旅行してしまいました。

この本の内容について。沖縄の、染物・織物の本です。

一目で「あの沖縄の衣装!」とわかる、鮮やかな染め、「紅型(びんがた)」。島の植物を原料とした織物、「芭蕉布」「宮古上布」。ロマンチックな意味を持つ八重山のミンサー織(真実は不透明。P117参照)、手巾(ティサージ)(こちらはP118参照)。

著者は沖縄に生まれ、その地にどっぷりと浸かっていた為、「沖縄の魅力」について分からなかったという、生粋の沖縄島民。自分のお郷の魅力については、意外と気づかないものかもしれません。

この本を手に取って、ただ、パラパラと見とれるのもひとつ。(オールカラー頁!)

自分のお郷自慢は何だろう?と思い浮かべてみるのもひとつ。(案外、個々の家庭単位でも「当たり前文化」の違いがあったりしますよね。)

私は、小旅行させていただきました。おすすめの一冊です!

・・・みなさんの後に、私もゆっくり楽しみます。(すこしかじっただけなので。)

(ライブラリースタッフM.N)

『有名建築その後』

日経アーキテクチュア編 日経BP社 2009年出版

(請求記号5231/Y97n 資料番号9110480276)

厳かにそびえ立つ大建物。

東京タワー・東京駅丸の内駅舎・東京都庁舎・中銀カプセルタワービル・国立京都国際会館…

表紙や背表紙を飾るのは、日本を代表する建築物達です。

まるで同一空間に封じ込められたかのような不可思議な感覚にさせるモノクロカバーページをめくれば、誕生秘話から今現在を解説するノスタルジックな経過の歴史まで、それぞれの生みの親である建築家等は子供たちに対する思い・そして将来の展望を語る…

国立国会図書館、国立西洋美術館本館、神奈川県立音楽堂など、アートライブラリーにとっても関わりの深い建物や、名古屋大学豊田講堂など、名古屋地域に縁のある建物も紹介されています。

どこか哀愁漂う、はたまた近未来へと誘う、そんな魅力が秘められている一冊です。

生涯残していきたい大切なものとはなにか?

皆さんもこの有名建築世界への旅路で、その答えを探してみませんか?

(ライブラリースタッフM.Y)

これ以外の新着図書はライブラリーHPでリストが見られますので、そちらをご覧ください。

新着図書はすぐ借りられてしまいますので、お早めに!

(ライブラリースタッフT.K)

アートライブラリーで『ねこ特集 芸術家は猫が好き??』展開催中です!

あけましておめでとうございます。

今年の干支は寅ですね。トラはたくましくも愛らしいネコ科の動物です。

そんなトラにちなんで、アートライブラリー入り口横で

『ねこ特集 芸術家は猫が好き??』展を開催しています。

猫を題材とした絵や、彫刻ののっている本、猫をテーマに作られた曲を収録するCDを集めました。

猫には芸術家をひきつける何かがあるのでしょうか?

猫好きで有名な藤田嗣治を筆頭に、多くの芸術家が猫を題材にした作品を残しています。

どの猫も可愛いです。

作家と猫の仲むつまじい写真の載った本や「猫を上手く描く」雑誌の特集などもご紹介していますよ。

向かって右側の机に展示されている本は借りられます↓

今回は借りられる本を多めに紹介していますので、お好きな猫をお家につれて帰ってくださいね。

ライブラリーHPトップの特別展示のお知らせページでは展示資料のリストを見ることができますので是非ご覧下さい。

(ライブラリー・スタッフT.K)

アートライブラリー12月のおすすめ新着図書・CD

アートライブラリーに今月も新しい本、CDが入りました。

今月から、スタッフ持ち回りでおすすめの一冊をご紹介させていただきます。

得意分野は人それぞれ。これまでよりバリエーション豊かにご紹介できると思います!

まずは本から

『東郷青児 蒼の詩 永遠の乙女たち』

野崎泉 編 河出書房新社 2009年出版

(請求記号723N/To23t 資料番号9110479589)

東郷青児によって彩られた粉白粉、香水、扇子、本などが紹介されています。

うっとりしてしまうような女性の憧れの詰まったデザインがいっぱいです。

東郷青児の絵が壁に飾られた、幻想的なカフェも紹介されています。

女性の美と文化に深い興味を抱いた東郷青児ならではの作品が満載の一冊。

雑貨やカフェがお好きな方、昭和のモダンガールに憧れる方、広告デザインに興味のある方におすすめです。

(ライブラリースタッフT.K)

『Art in You うちなるアートを発見する5つのステップ』

宮島達男著 エスクァイアマガジンジャパン 2008年出版

(請求記号T704/Mi75m/2008 資料番号9110481012)

デジタルカウンターを使った作品で有名な美術作家、宮島達男が語るアート論。

そう、アートってそんなに難しいものじゃない。5つのステップ(章)を進むうちに、自分のうちにあるアートに気づくことができるのではないでしょうか。

じっくり読み込みたい1冊ですが、展覧会図録扱いのため普段は書庫にあり館内のみのご利用となっています…。今だけ開架に出ていますので、どうぞ手にとってご覧ください。

ここに出ています↓

(ライブラリースタッフA.U)

『能楽と崑曲』

赤松紀彦 小松謙 山崎福之 編 汲古書院 2009年出版

(請求記号773/N93k 資料番号9110479696)

ユネスコの世界無形文化遺産の能楽と崑曲。日本と中国の古典演劇。

実はこの二つは似ているところがあるのをご存知ですか?

写真を使い「舞台」「しらべ」「しぐさ」を通して似ている点、なぜ似ているかを検証した本です。

なお、アートライブラリーには能に関するビデオもあります。この本といっしょに

「しらべ」「しぐさ」などをご覧になってみませんか。

(ライブラリースタッフE.I)

『クラシック音楽作品名辞典』 第3版

井上和男編 三省堂 2009年出版

(請求記号 R760.33/I57k 資料番号 9110481362)

アートライブラリーの検索機で楽譜やCDを探していてもなかなか見つからないとき、探している曲の作品番号がわかるだけで、検索がぐっと楽になることがあります。

この辞典は、そんな時に役立つ1冊です。

作品番号のほか、作曲家、作品名の原綴、作曲年や、編成などのデータも掲載されています。

辞典はオーディオコーナー入り口横にある音楽参考図書の棚に並んでいます。

見つからないときにはお気軽にカウンターでお尋ねください。

(ライブラリースタッフA.I)

歴代のクラシック音楽作品名辞典↓

一番右のちょっと黄色っぽいのが、第3版です。

カウンターでスタッフが必死になってめくっているのをご覧になったことはありませんか?

私たちも頼りにしている辞典です。

続いてCDのご紹介です。

『2本のリコーダーのための作品集』

山岡重治・向江昭雅演奏 マイスターミュージック 2009年発売

(請求記号 C6*//ヤ 資料番号 9310194870)

音楽の授業というと、リコーダーをすぐに思い浮かべる方も多いでしょう。

ただ息を吹き込むのではなく、“トゥートゥー”とタンギングするんでしたね。

そんな、ともすれば学校音楽と直結してしまうリコーダーですが、かつては「大人向け」の楽器でした。

このCDでは『もう終わりなのか、つれない人よ』等、曲のタイトルからしてオトナ要素満載のリコーダー音楽の世界が繰り広げられています。

リコーダーのやさしい音色とバロックの華やかな雰囲気を両方味わうことのできる一枚です。

(ライブラリースタッフA.K)

12月16日から27日の間は、6冊借りることができます。

借りられる期間も通常より長いので、年末年始のお休みはこたつで読書なんていかがでしょうか?

(ライブラリースタッフT.K)

ホフマン物語合唱団員オーディション応援企画!

あいちトリエンナーレ2010で実施されるオペラ「ホフマン物語」に出演する合唱団員の

オーディションが1月31日(日)に行われます。

アートライブラリーでは、それに合わせてプチ展示を開催中です。

映像資料記帳台横↓

CDケース棚上↓

アートライブラリーが持っている映像資料とCDをご紹介しています。

もちろん楽譜も所蔵していますよ。ご希望の方はカウンターにお尋ねください。

ただ、募集要項で紹介されているSchirmer版は、オーディション受付期間中から

オーディション当日まで館内でのみのご利用になります。

楽譜を見ながらじっくりと予習して、万全の体勢でオーディションに挑んでください!

Peters版は通常どおり貸し出しができます。

Schirmer版もコピーはしていただけますので、どうぞご利用ください。

アートライブラリーで予習をして、笑顔で結果報告をしていただけたら嬉しいな、と思います。

(ライブラリースタッフ T.K)

「アートライブラリーはじめて講座」開催しました

11月の6,7日に「アートライブラリーはじめて講座」を開催しましたので、その報告を兼ねてどんな様子だったかをお知らせします。

講座内容は、芸術の専門図書館であるアートライブラリーの特性を考慮して美術編と音楽編に分けて行ないました。また、参加者の利便を考え、平日(金曜)と土曜に同じ内容で開講しました。

どの回もまず前半はビデオプロジェクターを使って、施設の概要や資料の探し方を説明しました。

←はじまり

←はじまり

←内容の流れの説明

←内容の流れの説明

↑インターネットの資料検索画面を使って展覧会図録の探し方(美術編のとき)の一例を紹介しました。

後半は、普段一般利用者の入ることのできない書庫へ移動し、設備や資料の解説をしました。 ←書庫を案内

←書庫を案内

書庫を案内しているときは、いろいろな質問がでました。受講者の方々は開架スペース(1階のカウンターや検索機のあるところ)よりもたくさんの資料が仕舞ってあることに驚いていました。

←電動書架の説明

←電動書架の説明

↑前半で見つけ出した展覧会図録が実際にどこに置いてあるかを示しているところ

各回45分という時間の制限があり、検索法や資料分類などが十分に説明できませんでした。今後このような機会があれば、内容をさらに充実させきめ細やかな利用者支援ができればと考えております。

(H.K)

アートライブラリー11月のおすすめ新着図書

愛知県美術館で新しい企画展「日本の自画像 写真が描く戦後1945-1964」が始まりましたね。皆さんもう行かれましたか?

名古屋市美術館でも「絵画と写真の交差 印象派誕生の軌跡」という写真に関連した企画展を開催しています。

今、写真が熱い!というわけで今回は、アートライブラリーに新しく入った写真関連の本をご紹介したいと思います。

展覧会の出展作家さんの本ではないのでご注意を…。

『光と影』

森山大道 著, 講談社 2009年出版

(請求記号748/Mo73h 資料番号9110479337)

モノクロ写真愛好家の憧れ、森山大道さんの写真集です。

新書より少し大きいかな、というサイズながら、強烈なコントラストで繰り広げられる光と影の世界を存分に味わうことができます。

首にはカメラ、ポケットに本書で撮影に出かけるなんていかがでしょう?

『アンリ・カルティエ=ブレッソン 20世紀最大の写真家』

クレマン・シェルー 著, 伊藤俊治 監修, 遠藤ゆかり 訳

創元社 2009年出版

(請求記号748/C23c 資料番号9110479041)

アンリ・カルティエ=ブレッソンがどのような環境に生まれ育ち、何故写真を撮るようになったのか、誰に影響を受け、誰と共に活動していたのか、何を思って写真を撮っていたのか。

アンリ・カルティエ=ブレッソンの生涯を知ることができる本です。

巻末のインタビューには、彼の魅力が溢れています。

『やなぎみわ:マイ・グランドマザーズ』

東京都写真美術館企画・監修,国立国際美術館企画・監修

淡交社 2009年出版

(請求記号T719/Y52t/2009 資料番号9110478625)

今年3月に東京都写真美術館で開催されたやなぎみわさんの個展「マイ・グランドマザーズ」と、6月に国立国際美術館で開催された「婆々娘々」に関連して出版された本です。

一般公募で集めたモデルに「50年後の理想の自分」を思い描かせ、それをもとに撮影した「マイ・グランドマザーズ」シリーズや、グリム童話やアンデルセン童話などの、老女と少女が登場する物語を題材とした「フェアリー・テール」シリーズなどが収録されています。

この本は展覧会関連書籍なので、雑誌架の横の新着展覧会カタログ展示スペースに、1ヶ月間展示してあります。

↓ここです。

ご自由にご覧ください。

どこにあるのかわからない方は、カウンターに聞いてくださいね。

お家でじっくりとやなぎみわさんの作品を楽しみたい方は、こちらをどうぞ。

『フェアリーテール 老少女綺譚』

やなぎみわ 著,セス・ヤーデン〔英〕訳 青幻舎 2007年出版

(請求記号719/Y52f 資料番号9110463220)

フェアリーテールシリーズの完結篇として作成された作品集です。

小さなテントを被り、子どものような素足をむき出しにして荒野をさまよう砂女によって語られる、美しくて恐ろしい童話の数々をご堪能いただけます。

この本は新着本ではないので、719の棚を見てくださいね。

見つからなかったらお気軽にお尋ねください。

新着本はすぐ借りられてしまうのでお早めにどうぞ。

借りられてしまっている本は予約も出来ますよ!

(ライブラリースタッフ T.K)

アートライブラリーでクリスマス!

アートライブラリーでクリスマスの展示をはじめました。

サンタクロース、おもちゃ、クリスマスツリーなど、クリスマスならではのワクワクするような絵の載った本、キリスト降誕のおごそかな絵の載った本、讃美歌を深く理解するための本、など幅広くご紹介しています。

今年愛知県美術館で開催されたアンドリュー・ワイエス展のポスターに使われた絵も。

緑色の台とその周辺の本は借りられますよ。

本だけでなく、CDもご紹介しています。

きよしこの夜やホワイトクリスマスなどの、クリスマスの定番曲のCDを集めました。

トナカイのオーケストラをサンタクロースが指揮していたりして、ジャケットがどれも可愛らしいです。

クリスマスの曲ってたくさんあって選べない…という人や、たまにはいつもと違う曲が聴きたい…というひとには

これ↓がおすすめです。

Yes No で質問に答えていくと、自分にぴったりの曲を教えてくれるという雑誌の特集記事です。

ちなみに私にぴったりなのはプーランクのクリスマスカンタータでした。

クリスマスパーティや発表会で使う曲が決まっていない方は、これを参考にして選んでみてはいかがでしょう?

紹介されている曲は全て当館にCDがありますので、ぜひ聴いてみてくださいね。

映像資料では、毎年クリスマスに公演を行っている演劇集団キャラメルボックスさんのビデオがこんなにありました。

どれもクリスマスを題材にした演劇です。

その他にも、クリスマスを題材にした映画やバレエ、パヴァロッティや少年聖歌隊のクリスマスコンサートの映像などもご覧いただけます。

アートライブラリーホームページの特別展示のお知らせページで展示資料のリストが見られますよ。

どれもクリスマス気分を盛り上げるのにぴったりです。

今年のクリスマスはアートライブラリーで過してみませんか?

(ライブラリー・スタッフT.K)

アートライブラリー10月のおすすめ新着図書

アートライブラリーに今月も新しい本が入りました。

11月に愛知芸術文化センター内で行われる「演劇大学in愛知‐寺山修司」に関連して、こちらの本をご紹介します。

『寺山修司著作集3 戯曲』

寺山修司/著,山口昌男・白石征/監修,クインテッセンス出版

毛皮のマリー、身毒丸、奴婢訓、レミングなど寺山修司の代表的戯曲を収録した戯曲集。

欲しいものがこの一冊に詰まっているといった感じ。寺山修司ファンにも、演劇人にもおすすめの一冊です。

戯曲だけでは物足りない!という方にはこちらがおすすめです。

『寺山修司劇場美術館』

寺山偏陸/監修,パルコ出版(パルコエンタテインメント事業局)

(請求記号T9102/Te67a/2008)

2008年に、寺山修司の出身地である青森県の県立美術館で行われた「寺山修司 劇場美術館:1935‐2008」の展覧会カタログです。

天井桟敷の舞台写真やポスターは勿論のこと、映画ポスターや自筆原稿、詩、写真などの様々な寺山修司作品が収められています。

あらゆる方面で才能を発揮した寺山修司の魅力をこの一冊で堪能することができますよ。

こちらは新着図書ではありませんのでカウンターで請求してくださいね。

※展覧会カタログは館内でのみご利用いただけます。

ちなみに今、映像資料記帳台横で寺山修司のビデオジャケットを展示しています。

展示してあるビデオはライブラリー内で見ることができますので、是非ご利用ください!

(ライブラリースタッフ T.K)

アートライブラリーでハロウィン展示はじめました!

カボチャ頭のオバケ、ジャック・オー・ランタンを模したお菓子が売られているのを目にするようになってきました。

10月31日はハロウィンです。

アートライブラリーでハロウィン展示をはじめました!

幽霊、悪魔、魔女、妖精などが登場する本、CD、映像資料、雑誌記事をご紹介しています!

今回は映像資料を主に集めてみました。

ライブラリーに入るとレーザーディスクのジャケットがずらりと並んでお出迎えいたします。

オペラ座の怪人コーナー

ドラキュラコーナー

↓は吸血鬼俳優として有名なベラ・ルゴシ主演の「魔人ドラキュラ」とドイツ映画「吸血鬼ノスフェラトゥ」。

同じ吸血鬼でもこんなに違うのですね!皆様のどちらの吸血鬼がお好みですか?

思わず目を覆いたくなる怖いものから、お菓子や魔法がたくさん出てくる楽しい作品まで色々ご紹介しています。

怖いもの好きもお菓子好きも是非どうぞ。

ライブラリーHPトップの特別展示のお知らせページでは展示してある映像資料とCDのリストがご覧いただけますよ。

アートライブラリーの資料を参考に芸術的な仮装をするなんていかがでしょう?

(ライブラリースタッフ T.K)

アートライブラリーでおすすめ展覧会カタログの展示を始めました

アートライブラリーでは愛知県美術館の展覧会カタログ(図録)はもちろんのこと、そのほかの美術館のカタログも所蔵しています。

しかし、展覧会カタログは全て書庫にしまってあるので、折角新しく展覧会カタログが入っても請求してもらわないと、皆さんに見ていただけません。

それじゃあもったいない!ということで、新しく入った展覧会カタログの中から、おすすめのものを数点雑誌架に展示することにしました。

ここに展示されている展覧会カタログはカウンターで手続きをしなくても、ご自由にご覧いただけます。

展覧会を見逃した方も、ばっちり見た方も、知らなかった方も、お気軽にどうぞ。

さらに!

雑誌架の横には海外で行われた展覧会のカタログも展示してあります。

こちらもご自由にご覧いただけます。

海外の展覧会は行きたくても行けないことが多いはず!

せめてカタログを見て行った気分になってみるっていうのはいかがでしょう。

(ライブラリースタッフ T.K)

アートライブラリー9月のおすすめ新着図書

アートライブラリーは美術と音楽の専門図書館ですが、建築関係の本も少し所蔵しています。9月の新着図書のなかで、こんな本を見つけました。

『空から見る驚異の歴史シリーズ 世界の20世紀建築』(ベルトラン・ルモアンヌ/編著、森山隆/訳 創元社 2009)

パリのエッフェル塔、スペインのサグラダ・ファミリア、ニューヨークのグッゲンハイム美術館など世界各国の名建築を上空から撮影した写真を見ることが出来ます。

全ページカラーで、1ページごとにポスターのようになっているので見応えがあります!

これが

こう開きます

ただ、破れやすいのであまり勢いよく開かないでくださいね。

ちなみに表紙の写真は、マレーシアのペトロナスツインタワー。

正面からみるとスマートな建物に見えますが、上から見ると意外とごちゃごちゃしていますね。なんとか星人みたいです。

夜景バックで撮影している建物も多くて綺麗です。普通は見ることの出来ない景色を存分に堪能できますよ。

新着図書ではありませんが、世界の名建築についてもっと詳しく知りたい人にはこんな本もおすすめです。

『世界名建築物の謎 世界中から選ばれた50の名建築物をひとつひとつ解読』

(ニール・スティーブンスン/著、鈴木博之/監訳、海後礼子/訳 ゆまに書房 2002)

こちらも、世界各国の名建築を全ページカラー写真付きで紹介しています。

写真も大きくて細部までじっくり観察できます。

詳しい解説が付いているので、この建物のここ、どうなっているの?なんでこうなっているの?なんていう疑問が解消できるはず。